- ホーム

- コラムバックナンバー2018

| 第774話 | 「雪吊りの男」 | 第775話 | 「さよなら平成」 |

|---|---|---|---|

| 第772話 | 「日本の隠れた宝」 | 第773話 | 「旅する段ボール」 |

| 第770話 | 「森を託す」 | 第771話 | 「純度100%の香り」 |

| 第768話 | 「椨(タブ)の木」 | 第769話 | 「富士ヒノキ」 |

| 第766話 | 「良い森を作る」 | 第767話 | 「オリジナル商品という魅力」 |

| 第764話 | 「ハワイの木」 | 第765話 | 「神宮外苑のいちょう並木」 |

| 第762話 | 「素敵な茶室」 | 第763話 | 「抜型合板の精度を認識」 |

| 第760話 | 「マイベストはフルサンダー」 | 第761話 | 「富士山初登頂」 |

| 第758話 | 「アスレチック」 | 第759話 | 「追悼とんぼ兄ちゃん」 |

| 第756話 | 「日立の木」 | 第757話 | 「信州清流めぐり」 |

| 第754話 | 「FSC vs WWF」 | 第755話 | 「手作りルアー」 |

| 第752話 | 「夏はヒバで乗り切れそう」 | 第753話 | 「寝不足猛暑筑波山」 |

| 第750話 | 「公園を堪能する」 | 第751話 | 「工作キットに感心する父」 |

| 第748話 | 「良いことが続きますように」 | 第749話 | 「檸檬とレモングラス」 |

| 第746話 | 「自分祝・勤続20年」 | 第747話 | 「使い捨てフォーク」 |

| 第744話 | 「やっぱスゴイぞブナ合板」 | 第745話 | 「まずは高尾山から」 |

| 第742話 | 「竹藪が多い理由」 | 第743話 | 「千二百年前と二十年前」 |

| 第740話 | 「木製日本橋」 | 第741話 | 「竹の瓦」 |

| 第738話 | 「うれしいヒノキ」 | 第739話 | 「Switch工作キット」 |

| 第736話 | 「ご近所の材木屋さん」 | 第737話 | 「日本の家は冬仕様へ」 |

| 第734話 | 「防潮林防潮林」 | 第735話 | 「花やしきに登壇」 |

| 第732話 | 「節分の木」 | 第733話 | 「花粉症対策を」 |

| 第730話 | 「掛川城と青森の関係」 | 第731話 | 「当て板と足材」 |

| 第728話 | 「杉幅はぎ好ぎ」 | 第729話 | 「松戸伊勢丹閉店」 |

| 第726話 | 「木の御朱印帳」 | 第727話 | 「ククノチノカミ」 |

28.12.2018「さよなら平成」

28.12.2018「さよなら平成」本年(平成30年・2018年)最後の投稿です。

もしかすると、平成31年(2019年)にお読みの方もいらっしゃると思いますが…。

毎年、一年を振り返ってみたくなる時期ですし、翌年の決意を固める時期でもあります。

「平成最後の…」なんて言われることが多い昨今。

平成であろうが、次の年号になろうが、いずれにしても一年なんてあっという間です。

それだけ幸せな世の中ということなのかもしれません。

戦争がないだけ、飢えていないだけ、天井のあるところで寝られるだけでも有難いことです。

幸せだとはいえ、あっという間の一年だとはいえ、小さな変化は意外とたくさんあります。

人が亡くなるとか、自分でコントロールできないことはどうしようもありませんが、この年末年始に決めたことにより、結構その通りに運ぶこともあります。

先人たちのおかげで、昔よりも確実に自由に自分でコントロールできる部分が増えています。

自分が置かれた状況を卑下してばかりいる人生よりも、前向きにとらえて少しでも自分でコントロールするべく可動域を増やしていく。

そんな人生にしたいです。

そんな会社にしたいです。

後世のためにも、そんな社会にしていきたいです。

平成30年の一年、ありがとうございました。

そして、平成31年(??元年)もよろしくお願いします。(木材バカ四代)

24.12.2018「雪吊りの男」

24.12.2018「雪吊りの男」12月前半に、従妹の結婚式で青森に行きました。

妻の青森の実家に一泊したのですが、そこで関東育ちの私が見たこともない光景を目にしました。

自衛隊を退官されてから、持ち前の手先の器用さを生かせる造園業に転職した叔父が、実家の植木を、これから今年も沢山降るであろう雪の対策として「雪吊り」を庭で作っていたのです。

雪吊りとは、庭木などに柱を竹などで建てて、柱の先端から樹木の各枝に放射線状に縄を張り、樹木が雪の重さで折れないようにすることです。

別名リンゴ吊りといって、もともとはリンゴの実の重さから枝を守るために使われた技法だそうです。

東京ではまず見られない光景。

先人たちの知恵には驚かされます。

国土の約三分の二が森林の日本は、昔から知恵と技術を使って工夫し、木を大事にして共存してきたことを感じられる光景でもありました。

またその景観もなかなか美しく、冬の風物詩を楽しめました。(文:くりすけ)

17.12.2018「旅する段ボール」

17.12.2018「旅する段ボール」12月は一年を振り返る時間が多くなります。

我が社は月末の会議で議長役が順番に回り、議題を考え、発表や進行をしております。

前回の議題は、“佐久間木材を知らない人に、いかに分かり易く当社の特徴などを相手に伝えるか“でした。

強い点・特徴といえば、抜き型合板を扱っている会社。

抜き型合板?

んん、何のことだかピンとこないと思いますが、普段段ボールや箱は使いますよね。

厚い合板に箱の形(展開図)に沿って刃をはめ込みます。

これを打ち抜き機にセットをし、段ボールや紙をプレスします。

すると必要な形状のものが出来上がり、組み立てれば段ボールや箱になります。

木は反りやすいので、反りや厚さのチェックに気を使って管理をしています。

合板や木材に詳しいスタッフがおりますので、気軽にご相談下さい…と私は発表しました。

今年も様々な議題が上がりました。

次の会議に向けて考えて準備をしておかないと、私は不慣れなので実行できません。

さてさて、「旅する段ボール」という映画が上映中です。

不要なものから大切なものを生み出す段ボールアーティスト島津冬樹氏のドキメンタリーです。

世界中を旅して拾った段ボールをコレクションして、財布などをつくる活動をしている方。

段ボールに萌えていらっしゃいます。

古いものやガラクタは宝物だ!

この感覚、同感できますし素敵です。

年末年始休みに観にいってみよう。(文:山ちゃん)

10.12.2018「日本の隠れた宝」

10.12.2018「日本の隠れた宝」杉は日本で一番多く植えられ、建材などで最も多く使われている木の一つですし、日本で一番長寿の"あの木"の種類でもあります。

さらには、みなさんご存じの通り、毎年花粉症の原因となることも含めて、生活とのつながりのとても深い木です。

古来から全国に分布し日本の風景に溶け込んでおり、万葉集にも「神奈備(かんなび)の三諸(みもろ)の山にいわふ杉」と読まれています。

杉の語源には諸説あり、”まっすぐ”に伸びる木であることからきているとも言われています。

また、まっすぐに伸びる高い木であることから、古くから神聖な木とされており、各地の神社で神木としたり、神社の名前に杉の名にちなんだモノも多いです。

ちなみに杉の学名は「Cryptomeria japonica」といい、意味は隠れた日本の財宝という意味なのだとか。

花粉症に苦しんでいるかたからすれば複雑な気分かもしれまんが、日本という国にとっては、自他共に認められている大切な木なのでしょうね。

当店では最近、杉の取扱商品を増やしています。

幅はぎ材(節有)、幅はぎ材(節無)、燻煙幅はぎ材A、燻煙幅はぎ材Bをよろしくお願いします。(文:ドサンコ)

参考文献

ほぼ日手帳2018

世界大百科事典 平凡社

03.12.2018「純度100%の香り」

03.12.2018「純度100%の香り」10月初めに関西に行って、たまたま見たニュースで知り、11月初めに購入。

やっと届きました。

直ぐに購入しようと思っていましたが、蓄膿症になり…鼻はまだ治っていませんが、回復してきたので購入したわけです。

何かというと、熊野の香り。

地元の木を使った天然の純度100%檜のアロマオイルです。

届いてすぐに開封し、匂いを嗅いでみました。

檜の良い香りが漂い気分爽快。

おしゃれな箱も檜で作ってあります。

また、附属で付いているオイルを垂らすクロモジの枝も面白いと思います。

子供に匂いを嗅がせたら、凄い木の香りだと驚いていました。

寝る前に寝室のドアを閉め、アロマをクロモジに数滴たらしました。

しばらくして寝室に行くと、部屋中が檜の香りに包まれていて気持ち良く眠れました。

今後もリラックスしたい時や眠れない時に使用してみます。

熊野の香りは杉もあり、他にも色々な商品がありました。

ホームページはこちら。

今度は杉の香りを楽しんでみようと思います。

木の香りが好きな人への贈り物にも最適だと思います。(文:兄貴6)

26.11.2018「森を託す」

26.11.2018「森を託す」皆さんは「森林信託」という言葉をご存知ですか?

新手の詐欺の名前ではありません。

私は少し前に新聞の記事を読んで知ることになったのですが、森林信託とは某大手の信託銀行さんが新たな信託サービスとして始める事業です。

現在、木材価格の低迷によって下草狩りや間伐など十分な山の管理が出来ていないことが問題になっていることはご承知かと思われます。

また山の所有者が高齢になっていることや、後継者が不足していることも問題になっています。

この森林信託は自治体や個人の所有林をまとめて預かり、地元の事業者などに委託して間伐し、建材として販売してもらうというものです。

その収益の一部を得て所有者にも分配するという、お互いにウィンウィンな事業だと思います。

ちなみにこの取り組みは岡山県のある村で実際に2018年度末から始まる予定です。

この村は面積の95%が森林を占めていて、村が所有者から預かり間伐を行っていたのですが、村では担いきれなくなってきているそうです。

伐れば伐るほど赤字になってしまうという悲しい現実。

この村の産業観光課は、「山間地や林業の課題解決に向けて期待は高く、地域住民にも選択肢の一つとして検討してもらいたい。協力して成功モデルを構築したい」と話をされているそうです。

是非成功してもらいたいと私も思いました。(文:ゴン)

19.11.2018「富士ヒノキ」

19.11.2018「富士ヒノキ」先日、沖縄旅行の帰りの飛行機から、雲海に浮かぶ富士山頂を見ることが出来ました。

あの頂上に自分は立っていたんだと思うと、感無量です。

写真を撮ろうと携帯電話を取り出したところ、CAから「折りたたみの携帯は電源を切って下さい」と言われました。

私は「ドライブモードにしています」と話しましたが、ニッコリと否定されました。

電波を常時発信しているので不可とのこと。

仕方なくタブレットで撮影をしました。

富士山の南斜面のすそ野は、桧の人工林が多いそうです。

1707年の宝永の大噴火を最後に富士山は休火山となりましたが、やっと木材を出せる森林になったようです。

木曽ヒノキや尾鷲ヒノキは有名なブランド桧ですが、静岡県内の富士山麓の市町村で富士ヒノキ「FUJI HINOKI MADE」を立ち上げました。

特徴は地域の企業同士で事業組合を立ち上げ、富士山麓で育ったヒノキを製材、加工、販売することです。

構造材、造作材、内外装材、各種加工、家具等の製品を取り扱っています。

目的は、霊峰富士の環境保全に貢献する事とか。

多いに利用したいと思います。(文:Akio)

12.11.2018「椨(タブ)の木」

12.11.2018「椨(タブ)の木」 実はわたくし、この1〜2年お線香を手にすることが多くなりました。

毎日、数十本手に取り火をつけております。

いろいろなお線香を買ってきてはその香りを楽しんでおりますが、先日ふと箱の裏を見たときに、原材料の中に「椨」の文字があるのに気づきました。

今まで、お線香の原材料など気にしたことはなく、お恥ずかしながら木が含まれているとは知りませんでした。

長いことこの業界におりますが、普段耳にする木材の樹種はそう多くなく、「椨」について言えば聞いたことはある程度でした。

調べてみると、お線香に使われる部分は樹皮、枝と葉であることがわかりました。

非常に粘り気が強いという特徴からのようです。

乾燥させ粉状にし、香料と共に練りこんでいくそうです。

また、香りをつける場合には椨の木を、香りを必要としない場合は杉の木を使用することが多いそうです。

杉で作るとヤニが多いためよく煙が出るそうで、墓参りなどにはうってつけのようです。

実際いま私の手元にあるいろんな香りの6種のお線香全てに椨が使われておりました。

立ち木としては、東北から沖縄まで広く分布しており、特に海岸沿いに多いそうです。

また、神社などにも「鎮守の森」としてよく存在しているようです。

そんなお線香ですが、最近では「自分で作ってみましょう」というワークショップがあったり、手作りキットが市販されているそうです。

今度いろいろな樹種や香料を使い試してマイお線香を作ってみたくなりました。(文:正さん)

05.11.2018「オリジナル商品という魅力」

05.11.2018「オリジナル商品という魅力」近年、ホームセンターで木材を直接買われる方々が増えていますが、同じ商品であっても、そこでは手に入らない厚みやサイズを求めて当店で買われる方々も増えています。

有難いことです。

当然のことながら、ホームセンターの売り場は大きいけれど限られています。

あらゆる木材をあらゆる厚みやサイズを取りそろえることはできません。

売れ筋の商品を安く売るのがホームセンターです。

我々のような木材の専門業者であっても、そんな商品はホームセンターのほうが安かったりします。

そこで、うちではホームセンターにはない厚みやサイズを充実させていきます。

さらに、ニッチな商品を取り揃えていきます。

うち(エコモク・@合板)でしか買えない商品って、魅力的ですよね。

どこでも買えない商品。

そう、そんなオリジナル商品を販売し始めました。

もともと合板に強い当店。

一昔前は合板は「ベニヤ」と呼ばれ、安い材料の代名詞のような扱いでした。

でも近年は積層された断面が美しいと感じる方々が増えてきているのを実感していました。

そこで、その断面を断面ではなくて表面にした合板を商品化してみました。

名付けて「木口合板(こぐちごうはん)」です。

合板断面の縞々模様が規則的で美しく、ワイルドでありながら繊細な雰囲気を漂わせています。

樹種はファルカタを使っているので軽いです。

テーブルの天板などに使うと個性的です。

サイズは厚み25ミリ、サイズは790*1820ミリ。

販売開始です!(文:木材バカ四代)

29.10.2018「良い森を作る」

29.10.2018「良い森を作る」先日、家族旅行で滋賀・京都・奈良に行ってきました。

琵琶湖の竹生島や比叡山、京都市内と奈良の東大寺などパワースポットや神社仏閣巡りが目的でした。

素晴らしい建築物や美しい景観などでとても良かったのですが、少し気になる光景もありました。

先日の西日本豪雨でかなり被害にあった建物があり、また倒木や土砂崩れで、3か月たった今でも参道にたどり着けない箇所もありました。

本来ですと、木を植えることで根で土を固めてくれて土砂崩れを防ぎ、また水を蓄えてくれて洪水を防ぎます。

でもこの前のものすごい豪雨。

手入れができていない森林ですと、逆に土砂崩れの原因になってしまうことがあるんです。

手入れができていない森林(間伐されていない人工林など)の木は、見た目からヒョロヒョロです。

建材としても使えません。

根がしっかり育っていないので水を蓄積できず、土を固めることも自重を支えることもできずに倒木してしまいます。

衰退する林業。

ここ数年で起きている豪雨被害で、林業が注目されてくるといいなと思います。(文:くりすけ)

22.10.2018「神宮外苑のイチョウ並木」

22.10.2018「神宮外苑のイチョウ並木」休日友人と千駄ヶ谷で待ち合わせ。

建設中の国立競技場の様子を見て、外苑前にあるホットケーキが美味しいと評判の喫茶店でスイーツを食べました。

その後、明治神宮外苑のイチョウ並木を散策して、聖徳記念絵画館へ行ってきました。

イチョウは「都の木」に選定されており、街路樹として利用されています。

実のならない雄ばかりを使う例が多いそうですが、神宮外苑のイチョウ並木は7割が雌。

1908年新宿御苑にあった木から種を取って育てたので、全て同い年、今年で110歳になるそうです。

真っすぐに整然と並んだ木々、イチョウ並木はいつ行っても人が集う場所です。

涼しくなりましたし、来月には葉が黄色く色づいて、人手で賑わうのでしょうね。

喫茶店のホットケーキと焼きリンゴがとっても美味しく、お店の雰囲気も落ち着くので、散歩と食べ歩きにまた通いそうです。(文:山ちゃん)

15.10.2018「ハワイの木」

15.10.2018「ハワイの木」8月に旅行で行ったハワイで印象に残った木と問われたとすると、日立の木で有名なモンキーポッドはもちろんですが、それ以上に印象に残っている木があります。

それは、バニヤン(ベンガルボダイジュ)です。

イチジクの仲間の木で、生長すると樹高30メートルに達します。

ハワイでは、公園や並木として各地で見ることができます。

枝が横に大きく伸び、その枝からまた地上に枝(実際は気根というらしい)が垂れ下がり、やがて地上に達するとまるで幹のようになります。

そのため、一本の木にも関わらず、まるで林のように見えるのです。

地元の人は、昔から家具や建材、食料やニス、化粧品などとして広く使ってきました。

近年は石油化学製品にとってかわり、そこまで使うことは少なくなってきているようです。

最近は見られなくなってきていますが、日本でもガードレールなどを取り込んでいく並木があったかと思います。

この木もそうらしく、交通標識などを巻き込んでいる様子をみることもありました。

みかけはふわふわとしていますが、油断のできない木です。(文:ドサンコ)

09.10.2018「抜型用合板の精度を認識」

09.10.2018「抜型用合板の精度を認識」合板工場の方が、今後の合板製造のために、使用している所を見学したいと要望がありました。

抜型屋さんと抜き屋さんにご協力いただき、両方を見学することに。

抜型屋さんでまず、なぜ合板の反りやネジレに厳しいのかを説明していただきました。

その後、抜型で作った製品を見て、一通り図面の作成、レーザーカット、刃入れ、ゴム貼り等、抜型が出来上がるまでを見学させていただきました。

合板工場の方が、その場ごとに色々な質問をしていました。

質問に対し抜型屋さんから丁寧にお答えいただき、納得しているようでした。

「例えるなら抜型合板は建築で言う基礎部分だ」と、合板工場の方がおっしゃいました。

抜型には合板がどれだけ重要かを認識いただいたが上での感想です。

この言葉を聞いて、反りやネジレに厳しい事を納得してくれたと感じました。

その後、抜屋さんを見学させていただきました。

こちらでも、合板に反りやネジレがあると製品がどのようになってしまうかを実際に見ていただきました。

反りやネジレのために位置がずれてしまった不良商品です。

「こんな細かい物まで抜型で出来るのですね」と。

改めて抜型合板の重要性を認識していただけました。

見学を終え、帰路の途中で合板工場の方から私にいろんな意見や疑問が出てきました。

今後、より良い合板を弊社に納めていただけると期待が持てた一日でした。

改めて、ご協力いただきました抜型屋さん、抜き屋さん、お忙しい中お時間を取っていただきありがとうございました。(文:兄貴6)

01.10.2018「素敵な茶室」

01.10.2018「素敵な茶室」先日、木好き人の私にとってまた嬉しい仕事を受注することができました。

それはマンションの一室をリフォームして茶室にするという仕事でした。

茶室を造るという仕事は最近あまりありません。

茶室に使う部材はそれぞれに名前がつけられていて、日本人の愛情を感じました。

今回主に使用したのは杉でした。

杉は花粉を飛ばすなど良いイメージを持つ方は少ないかもしれませんが、造作材などに使うと木目がきれいでとてもよい木です。

その仕事の中で、ひとつご迷惑をかけてしまったことがありました。

杉は赤身(芯材)と白太(辺材)がはっきりしているため、敷居とタテ枠の色味が合わず、作り直しすることになってしまったのです。

他の目透かし天井材や面皮柱などはきれいに納めていただけたので、そこだけ後悔が残ります。

思い出に残ったことがもう一つあります。

お施主様が搬入経路の養生をご自身でされていたことです。

細やかなお気使いに驚きました。

そんな方に使っていただける茶室で飲むお茶はさぞかし美味しいであろうなと思い、うらやましくも思う現場となりました。(文:ゴン)

25.09.2018「富士山初登頂」

25.09.2018「富士山初登頂」先日、今年最大の目標、富士山頂上に行って来ました。

富士山に何度も登っている6才年上の同業者、Mさんと一緒です。

早朝、車で都内を出発。

シャトルバスに乗り継ぎ、森林の中10時半頃富士宮口五合目に到着。

(他の五合目より標高が高く、森林限界で樹木が少ない)

本来ここで1時間ほど高度順応をすべきだったのですが、そのままガレキの道を登り始めてしまいました。

いつもの調子で登り、途中の昼食休憩をはさみ、午後3時過ぎに八合目の山室(山小屋)に到着。

山頂には翌朝登攀の予定でしたが、翌日は悪天候が予想されたので、荷物を軽くして山頂を目指すことにしました。

10分ほど登ると息が苦しくなり、軽い高山病になったようです。

Mさんに「無理です。山室に帰りましょう」と話しましたが、「大丈夫、ゆっくり登ろう」と言われ、再度登り始めました

普通なら90分で登れるところ、2時間半ほどかかり、夕方の6時ごろ山頂に到着。

ものすごい寒さでガタガタ震えてきました。

(気温は0度近い)

Mさんが風の強い中、ガスボンベで水を沸かし、ドリップコーヒーを入れてくれ、多少は体が温まりました。

西の方は多少明るいのですが、私たちが下りる東の方は暗闇がどんどん上って来ます。

ヘッドライトを着け下山開始。

しばらく行くとMさんが「影富士が見える」と立ち止まり、眺め始めました。

(影富士=夕日等を浴びて富士山自身の影が裾野に映ること)

正規の登山道にはロープが張ってあり、道に迷うことはないのですが、Mさんは下りが早くどんどん離され、暗闇の中ヘッドライトの明かりだけで不安になりましたが、無事、山室に到着。

翌朝、強い風と雨の中、さらに下山。

何とか雨の降っていない五合目に到着。

日帰り温泉に入り体を整へ、夕方帰京。

(お疲れ様でした)

富士山は見る山で、登る山ではないと言われますが、登って初めて見える景色があると思います。

今回は良い準備が出来、Mさんに迷惑かけずに富士山に登れました。(文:Akio)

18.09.2018「マイベストはフルサンダー」

18.09.2018「マイベストはフルサンダー」9月に入りようやく気温も落ち着いて来ましたが、今年の夏はホントに暑かったですよね。

毎年のことではありますが、トシのせいもあり年々乗り切ることがホネになってきています。

特に当店の倉庫は蒸し風呂状態で、炎天下の外のほうが涼しいくらいなのです。

そんなこの夏も、みなさまのおかげで発送の方は大忙し。

運送屋のドライバーさんも荷物の山を見ては「今日もあるね、よくこんな毎日続くよね」と苦笑いしてくださいます。

一番多いのはMDFで、次はOSBでしょうか?

しかし梱包していて一番泣かされるのがこのOSB。

摩擦係数ゼロに近いほど表面がツルツルで滑りまくるため、非常に取り扱いに注意が必要になるからです。

当店のゴンくんも先日、フォークリフトで移動させている途中に路上にばらまいてしまいました。(泣)

また八尺や十尺の長尺物も頻繁にご注文が入ります。

商品を保護する当て板や段ボールは通常八尺までしか長さがないため、つないで使うしかないのです。

これがまたやっかいでして、さらに表面の塗料も独特な香りがするのです。

そんな理由から私はフルサンダー(両面サンダー)のOSBが好きなのです。(笑)

なんといっても、その落ち着いたシックな表情がサイコーです。

格別な肌触りと温もりを与えてくれるので、ワタシの一押し商品。

などと言っていると、みなさまに怒られてしまいそうですね。

大丈夫です、どんな商品でもガッチリ荷動きしないよう梱包して、傷などなく無事にお手元に届けられるようにガンバリますから!

たくさんのご注文、お待ちしております。(文:正さん)

10.09.2018「追悼とんぼ兄ちゃん」

10.09.2018「追悼とんぼ兄ちゃん」叔父が他界しました。

早朝、急に心臓が痛くなり、そのまま帰らぬ人となりました。

父の弟なので、私から見ると「叔父」なのですが、私が子どもの頃から「とんぼ兄ちゃん」と呼んでいました。

やさしい叔父でした。

うちの会社で働いていたので、私が立場上、上司になってしまってからは、経営方針の違いから度々衝突することがありました。

社内で一番若く、一番経験の浅い私が社長になってしまったので、暴れまくる私を危なっかしく思っていたのかもしれません。

退職して約10年。

現在は子会社の社長をしていましたが、ここ数年、いわゆる終活をしていたようです。

お墓を建てて、生前に戒名までつけたり、つい先日、子会社の資産を売却し、借金をゼロにしていました。

次期社長にバトンを渡し、あとは悠々自適の生活が待っているという直前の他界で、残念でなりません。

終活の一環でしょう、死後に「これを参考にお願いします」というA4の紙が出てきました。

ちょうど一年前に書かれたものです。

自分が死んだらこの紙を参考に各所に連絡するよう、家族に残したものでした。

その紙の筆頭に、私の名前が書かれていました。

頼りにしていてくれたんだと思うと嬉しかったです。

葬儀を無事に終え、一息ついた今、改めて「とんぼ兄ちゃん」との思い出に浸りながら、感謝とご冥福をお祈りしています。(文:木材バカ四代)

03.09.2018「アスレチック」

03.09.2018「アスレチック」この前のお休みに、甥っ子と姪っ子を預かったので、千葉県野田市にある清水公園のアスレチックに連れて行きました。

今年から猫を飼ってしまったので遠出もできず、また家でテレビゲームばかりしていると聞いたので、体を使う遊びを経験してもらおうという試みです。

街中の公園にあるアスレチックは経験あるも、広大な敷地に100個も遊具がある規模のところはさすがに来たことも見たこともないみたいで、子供たちは大興奮で大満足のようでした。

気温30度をはるかに越える暑い日でしたが、青々と生い茂った緑の中で、高い松の木がコース横とかに沢山植えてあるので、良い陽射し避けになっていますし、公園内を係りの人が巡回しているので安心できました。

やっぱりアスレチックは、木製なのが良いところですよね。

木の見た目で癒されるし、木を登ったりすることで何か冒険心が生まれます。

鉄と違って熱を持たないので、触って火傷する心配することもない。

木は錆びたりしないので手につくこともありません。

間伐材を利用した遊具が多いようで、環境にも優しそうです。

子供たちがこれを機会に木に興味を持ってくれたら嬉しいです。(文:くりすけ)

27.08.2018「信州清流滝めぐり」

27.08.2018「信州清流滝めぐり」夏休み、涼を求めて信州にアルプス清流と滝めぐりに行って来ました。

北軽井沢最大の浅間大滝、松川渓谷の別名「裏見の滝」、マイナスイオンを浴びて涼を感じてきました。

原生林と苔のコントラストに癒された更科大滝、清流の音を聞き深く深呼吸するとかなりリフレッシュできました。

一方御射鹿池は深い緑と静寂のある素敵な空間でした。

御射鹿池は農業用のため池として作られ、水質として酸性が強いので生き物が生息できません。

その為透明度が高く、水面が穏やかな時には鏡のよう風景が映りこんで神秘的な雰囲気になるそうです。

日本画家・東山魁夷が描いた「緑響く」のモチーフとなりました。

ああっ、一頭の白い馬が静かな湖畔に佇んでいる有名な日本画ね!

ポスターや画集で見たなと、思い出しました。

ツアー参加のため静寂さは薄くなりましたが、多くの知らなかった美しい絶景や緑涼を満喫することができました。

滝めぐりツアーは、勾配がある場所にあるので結構歩きます。

不覚にもバスの揺れと高低差で乗り物に酔ってしまいました。

体力と三半規管が丈夫な方には是非ともお勧めいたします。

三半規管って、鍛えることができるのでしょうかね?(文:山ちゃん)

20.08.2018「日立の木」

20.08.2018「日立の木」先日ハワイ旅行に行きました。

ずっとオアフ島に滞在し、とても楽しく過ごしたのですが、その途中たいへん有名な「日立の樹」を見てきました。

モアナルア・ガーデンという公園(実際はレイモンドさんという大地主さんの私有地)にその木はありました。

モンキーポッドという木で、公園内のそこいらじゅうに同じ木が生えていたように思います。

そのせいか、ガイドさんに日立のCMに使われたというその木を教えてもらわなければ、どれが日立の樹かは絶対に分からなかったです。

撮影に使われたというその木を見ても、他のモンキーポッドの木と違う特徴はなかったので、正直そうなのかな?と半信半疑でした。

ただとても大きい木だったので、木陰も大きくて涼しく、太陽の日差しを避けるには最適でした。

木の下でしばらくボーっとして楽しく過ごしました。(文:ドサンコ)

06.08.2018「手作りルアー」

06.08.2018「手作りルアー」買い物に行ったお店の数件先に釣り具屋がありました。

子供に手がかからなくなり、趣味の釣りを復活しようかと思っていた矢先だったので覗いてみました。

昔と違って釣り具も進化しているなあと思いながら見ていると、ルアーがありました。

中学、高校の頃はブラックバスにハマり、色々なルアーを買って相模湖まで釣りに行っていました。

父親が大工だったので、現場から端材を持ってきたのかは定かではありませんが、夏休みに手作りでルアーを作った事も思い出し、作ってみようかと思いました。

せっかく材木屋に勤めていて端材なども手に入ることだし。

しかし、不器用な私は父親に手伝ってもらって何とか作ったのを覚えています。

不器用なのは現在でも変わってないので、作ってみるのは思いとどまりました。

木材は比重によって水中での沈み具合が違うので、ルアーを作るにはもってこいだと思います。

狙う水深によってルアーを変えるので。

ネットで調べてみたら、バルサ、杉、桧、アガチス、バスウッドなどでルアーは作られているようです。

材料を弊社でネット販売できるのではないかと思いました。

どれくらいの需要があるのか、調べてみるのも面白そうです。(文:兄貴6)

30.07.2018「FSC vs WWF」

30.07.2018「FSC vs WWF」右の写真は現在使用しているティッシュペーパーなのですが、「森を守る紙を選ぼう!」の文言を皆さんはご理解しておられるでしょうか?

まずはWWFのパンダマークの隣にあるFSCとは、Forest Stewardship Council(森林管理協議会)の略です。

FSCは木材を生産する世界の森林と、その森林から切り出された木材の流通や加工のプロセスを認証する国際機関なのです。

そして、FSCは「森林環境を適切に保全し、地域の社会的な利益にかない、経済的にも継続可能な」森林管理を目的としています。

したがってこの認証マークのついている商品は、適切に管理された木材を使用しているということになりますね。

普段は何気なく値段を見て商品を購入していましたが、これからはこのマークを気にしながら購入していきたいと思います。

ちなみに、パンダのロゴマークのWWFとは、World Wide Fund for Nature(世界自然保護基金)であります。

皆さんもこのマークを見かけたら積極的なご購入をご検討ください。

ただし、この認証を得るには、山の所有者にはコストがかかります。

細分化された日本の山の所有者にとっては、日本独自の認証制度SGECのほうが良いのかもしれません。

また、WWFは反捕鯨の旗手ともいえる団体なので、日本人としては疑問に思える活動もしています。

いずれにしろ、いろいろ考えるきっかけになればと思います。(文:ゴン)

23.07.2018「寝不足猛暑筑波山」

23.07.2018「寝不足猛暑筑波山」先日、筑波山に行って来ました。

「富士登山にチャレンジ」、第二弾の足慣らしと暑さの中の登山です。

筑波山は始めてですが、つくばエクスプレスを利用すると、シャトルバスを含めて自宅から2時間足らずで登山口の筑波山神社に到着します。

寝不足、猛暑、雨上がりの登山道…。

山頂近くの御幸ヶ原の茶店に着いたときは天国かと思いました。

遠くから見る筑波山はなだらかな稜線の山ですが、登山道は大小無数の岩場があり、木の根もたくさんあり、早朝の雨の為か滑りやすく疲れました。

でも良い練習になったかなと思います。

筑波山は女体山、男体山の2つ山からなり、20分ほどの距離です。

それぞれの山頂からの展望は抜群で、関東平野を一望でき、スカイツリーも見えます。

また、山頂には社務所があり、麓の筑波山神社と3つの御朱印を頂くと恋が叶うとか。

筑波山の山頂付近にはブナの自然林があります。

古くから信仰の山で、保護林として残されてきました。

白神山地のブナの天然林は有名ですが、こんな近くの低い山にもブナ林があるとは。

今回はバテバテの為、ゆっくり散策することが出来ませんでした。

今度はベストシーズンの秋の紅葉の時に再訪したいと思います。

いよいよ富士登山、登れるかな?(文:Akio)

17.07.2018「夏はヒバで乗り切れそう」

17.07.2018「夏はヒバで乗り切れそう」観測史上最速の6月中の梅雨明け。

その途端の真夏の猛暑にすっかり参っている正さんです。

夏と言えば海水浴ですが、この年になるとさすがにキビシイので、森林浴でもと思っているのですが、前回お話ししたように要介護の母親がおりますので、そう簡単には出かけることもままならないのです。

特に夜がキツイですかね。

ワタシはエアコン大好きなのですが、母はキライで、そもそも夏でも窓を閉め切って寝ていたほどなのです。

今までは、床に入ると5分で寝息が聞こえていたのですが、最近聞こえてくるのは、「見えない誰か」と戦う声。

「やめろ〜やめてくれよ〜」

聞くとどうやら「見えない誰か」にイタズラされているようです。

急な暑さに精神状態も乱れているようです。

困ったワタシは急場しのぎに、数年前に買ったヒバのまな板を枕の下に入れてみました。

すると、しばらくは戦う声がしていたのですが、ほどなく静かになりました。

おそらく、ヒバから出るリラックス効果のあるヒノキチオールが精神状態を落ち着かせてくれたのでしょう。

厚みが30ミリもあり、良いまな板なのですが、その分ちょっと重くて使いづらく、この数年は姿をみてなかったのですが、こんなところで活躍してくれるとは!

早速、翌日さらにペーパーを念入りにかけてお手入れ。

すると、より香りが出てきました。

ここが木のいいところですよね。

あれから数日たちますが、かつてほど騒ぐようなことはありません。

今年の夏はこれでバッチリです。

もちろんワタシはエアコンでバッチリです。(文:正さん)

09.07.2018「工作キットに感心する父」

09.07.2018「工作キットに感心する父」兄貴6の4月のコラムに任天堂Switchのことが書かれていました。

彼の思惑通り、我が家でも買いましたよ、工作キット。

親としては子どもをゲーム漬けにするのはすごく抵抗がありますが、一番欲するものを与えてあげないのも可哀そうな気がします。

でもこの工作キットは異質です。

なんせ工作させちゃうのですから。

しかも、それが元はうちの会社の合板を型にしてつくられた工作キットなのですから、喜んで与えちゃいましたよ。

早速嬉々として工作に精を出す息子。

微笑みながら工作の援助をしようと見守る私。

しかし任天堂さんの秀逸なのが、工作の手順をものすごく分かりやすく、動画で解説するソフトです。

私が口を出したり手を出したりする必要は全くありませんでした。

残念ながら…。

抜型の出来栄えもパーフェクトです。

さすが、うちの合板。

いつの間にか無事完成し、ゲームを楽しむ息子。

私は全くゲームはやらないので、最近のゲームの画像のきれいさにビックリしながら眺める私。

この工作キットのもう一つの魅力は、ダンボール製だということ。

乱暴に扱えば壊れます。

作ったものは大事に扱わないと壊れるんだということを子どもに教えられます。

そして多少壊れても、直しやすいというのも魅力です。(文:木材バカ四代)

02.07.2018「公園を堪能する」

02.07.2018「公園を堪能する」私の家の近くに「埼玉県県民福祉村」という健康推進を目的とした公園型複合施設があります。

小学生向けのアスレチックや遊具が沢山あるだけでなく、テニスコート、温水プール、レンタルサイクルでのサイクリングコース、バードウオッチングもできる野鳥の池など、広大な敷地に沢山の施設があります。

あるのは知っていましたが、何故かこの公園を「いつも家族連れで混んでいるな」と思いながら、車で通過するだけでした。

先日ちょうど時間があったので、この県民福祉村に行ってみて、素晴らしさに感動しました。

緑いっぱいの公園内には1周2キロくらいのランニングコースがあるのですが、地面には膝にやさしいクッション材が敷かれています。

100メートルごとにサインがあって、自分のペースを把握しやすい工夫がされています。

ランニングコース周囲には沢山の種類の木が植えられています。

その木の葉や樹皮などが、どのような薬の原料に使われているのか書かれていたり、消化器系や鎮痛剤系や泌尿器科系やらテーマ別に植えられていて、非常に木に対して興味を引く面白いコースになっていました。

運動を促進するだけでなく、こういった自然の知識にも興味を持っていただく、素晴らしいテーマを持った施設が近所にあって良かったです。

皆さんも木に興味を持ってくれれば良いな。(文:くりすけ)

25.06.2018「檸檬とレモングラス」

25.06.2018「檸檬とレモングラス」高温多湿の梅雨の間、気圧や温度変化の影響で私の気分も中々スッキリとしません。

気持ちをスカッとさせる為、毎朝レモネードを飲んでおります。

檸檬は常緑高木の柑橘類で、ビタミンC含有量は柑橘系の中でトップクラス、風邪予防、美肌作りに効果があります。

豊富に含まれるクエン酸には、疲労回復の効果があります。

レモンつながりでレモングラス。

ある情報番組では靴の抗菌対策として、レモングラスのオイルをつけて密封させると良い効果がある事を紹介していました。

オイルが気化する時に靴全体に香りが広がるから効果が大きいそうです。(カビ菌にとって苦手な匂い)

市販の抗菌・消臭スプレーを使用していましたが、それですとスプレーがかかった点にしか効果がない為オイルが良いのです。

水で洗えない革靴等で試してみてはいかがでしょうか。

レモンの香りを持ち、料理にも用いられるイネ科の多年草レモングラス。

タイ料理が食べたくなります。

部屋でアロマを楽しみ、靴の抗菌作用も試してみようと早速、購入致しました。(文:山ちゃん)

18.06.2018「良いことが続きますように」

18.06.2018「良いことが続きますように」洋の東西と問わず、おまじないというものはあります。

科学が発達した時代ではありますが、いまだになんとなくやってしまうものもあるのではないでしょうか。

夜に爪を切らない、試験前にとんかつを食べるなどなどたくさんあります。

ちなみに欧米では、木に触るというおまじないがあるそうです。

何か良いことが起こった時それが続くように、または、悪いことが起こらないようにという願いをこめて、自分の身の回りにある木または木製のものに触るのだそうです。

昔は、ハシバミやナラなどの木に触れていたようなのですが、現在は、木であればなんでもよくなっただとか。

幸いなことに、仕事で毎日触れていますし、このおまじないをするには事欠かない状況です。

最近、個人的に良いことが続いているのは仕事のおかげなのかもしれません!(文:ドサンコ)

参考文献

ほぼ日手帳2018

11.06.2018「使い捨てフォーク」

11.06.2018「使い捨てフォーク」取引先の加工屋さんに、使い捨ての木のフォークをいただきました。

昔、娘さんが親の記念日になるとケーキを買ってきてくれたそうです。

それに付いてきたフォークを使わずに持っておられました。

物持ちがいいですね。

捨てずに取っておく気持ち、分かります。

プラスチックのフォークやスプーンはデザートを買うと付いてきますが、木のフォークって私は貰ったことがありません。

そこで調べてみました。

色々なところで使い捨て木のフォークを売っていました。

材質は白樺や竹が殆どでした。

私は見かけたりしませんが、需要は結構あるのだと感じました。

木ですからゴミの分別をしなくて済むので手間が省けます。

フォーク自体が小さいので原材料も間伐材を利用できます。

環境に優しい商品です。

是非スーパーやコンビニでも木のフォークやスプーンを使っていただきたいものです。(文:兄貴6)

04.06.2018「自分祝・勤続20年」

04.06.2018「自分祝・勤続20年」先日、一般社団法人東京都木材団体連合会による木製材業模範従業員表彰式において20年勤続ということで表彰状を頂きました。

私がここまで勤められたのも、ひとえに社長をはじめ同僚のみなさんや、お客様、関係各位のみなさまのおかげと、感謝の気持ちを持って今後も一層仕事に励もうと思いました。

実は私の座右の銘は「継続は力なり」なので、この銘も実践できて嬉しい限りです。

この20年を振り返ると、取り扱っている材料が変化してきたなぁということを一番に思いました。

昔はタモやナラなどの無垢材を家具木工屋さんによく納めていましたが、現在はほとんど扱うことはなくなってしまいました。

時代の流れとは言え、寂しい気持ちが湧いてきます。

また木の町である新木場も昔は貯木場に丸太が浮かんでいたのですが、現在は見かけなくなり、物流倉庫が立ち並ぶ町に変遷しました。

材木を扱うものとしてはこれにも寂しい気持ちになります。

泣き言ばかりも言ってはいられないので、今後も「木をもっと身近にもっと使いやすく」を念頭に業務に励む所存です。

余談ですが、表彰式の式典がおこなわれた新木場の木材会館はふんだんに木材が使用された建物なので、木が好きな方は一見の価値がありますよ。(文:ゴン)

28.05.2018「まずは高尾山から」

28.05.2018「まずは高尾山から」五月の連休に高尾山に行って来ました。

夏に富士登山にチャレンジする為の足慣らしを兼ねての登山です。

以前登った時はケーブルカーで中腹まで登り、なだらかな道を歩き山頂に着きましたが、今回は麓から山頂まで歩きです。

小学生の遠足程度と思っていましたが、中腹までの1時間は結構きつかったです。

中腹で脇道にそれ(3号路)、カシやモミや赤松等の森を深呼吸しながらゆっくりと歩きました。

高尾山は植物の宝庫と言われ、1,300種(全国の30%相当)の植物が確認されています。

やっとのことで、山頂に到着しましたが、人、人、人。

外国の方も多く、浅草の観音様にいるみたいです。

早々と、イヌブナ等の自然林が残る4号路で下山を開始。

中腹の霞台からは、30分程並びリフトで下山。

歩いても時間は同じだったと思います。

麓のソバ屋で昼食を食べようと思いましたが、ここも長蛇の列。

結局、新宿まで帰り、ファミレスで昼食。

この手軽さが、高尾山のミシュラン三ツ星なのだと思いました。

今度は、麓から山頂までの6号路に挑戦するぞ!(文:Akio)

21.05.2018「やっぱスゴイぞブナ合板」

21.05.2018「やっぱスゴイぞブナ合板」実は私は現在、母親の介護をしております。

認知症にパーキンソン病、その他にもいくつか・・・さながら病気のデパートのようです。

さらっと言ってしまいますが、介護はホント大変です。

いろいろ悩んでいることはありますが、その中のひとつに「立ち座りがスムーズにできるイス」が、なかなか見つからないことがありました。

昨年この生活が始まってから、ちょうど良さげなイスやテーブルをもう3つも購入しましたが、どれも最初はいい感じなのですが、しばらくすると不満な点が出てくるのです。

この間まで使っていたいわゆる「介護用椅子」は、「高さが変えられる」という機能がついておりまして、その時々の調子によって高さを調整できるという利点がありました。

しかし、座面を高くしても肘掛け部分の高さは変わらないのです。

どういうことかと申しますと、パーキンソン病の患者さんはたいてい「傾斜」があるのです。

私の母も右傾斜がありまして、ひどい時は90度位まで傾きます。

そうすると、簡単に肘掛けを乗り越えて倒れてしまうのです。

先日も「ゴン」という音と共に頭から床に落下しました・・・

ところが先日、写真のイスに出会いこの問題もようやく解決しました。

座面の高さがちょうど良く、タテもヨコも広くとってあり、また肘掛けの太さも握るのにちょうどよい幅、さらに高さが座面から25センチとたっぷりあるので、落下の心配も皆無。

その洗練されたスッキリしたフォルムも購入の決め手でしたが、ナント軸がすべて「ブナ合板」で出来ているのです。

19層で熱成型されたこの強靭なブナの合板が、この細さでも座る人の体をガッチリと支えてくれるのです。

その後は傾斜も食い止め、立ち座りもバッチリです。

やっぱスゴイわ、ありがとうブナ合板!(文:正さん)

14.05.2018「千二百年前と二十年前」

14.05.2018「千二百年前と二十年前」私が木に一層興味を持ちだしたのは、西岡棟梁の本に出会ってからでした。

材木屋に生まれ、跡継ぎとして育てられましたが、反発してしまい家を飛び出し、別の仕事をしていた時のことです。

西岡棟梁は宮大工だった方で、法隆寺解体修理や薬師寺西塔の再建をされました。

仕事や木材への熱い情熱と責任感に、私は仕事への覚悟と、木材に携わっていきたいという方向性を見つけることができました。

佐久間木材に入社する前に、テントを担いで薬師寺西塔を見に行ったことがあります。

あれから二十数年が経ちました。

息子が飛鳥時代から奈良時代の勉強をしているようで、法隆寺や東大寺を見てみたいと言ってきました。

私も久しぶりに見てみたくなり、一緒に行くことにしました。

すっかり忘れている日本史をちょこっと勉強し直し、春日大社、東大寺、興福寺、法隆寺、薬師寺、唐招提寺などを見てきました。

駆け足の旅だったので、木材をじっくり見ることはできませんでしたが、木の素晴らしさは再確認してきました。

建設当時の千二百年前に思いを馳せながら、二十数年前にテントを張った公園を見つけ、いろんな時代にタイムスリップ。

一泊二日でしたが、大旅行したような気分になりました。(文:木材バカ四代)

07.05.2018「竹藪が多い理由」

07.05.2018「竹藪が多い理由」先日父方の実家の竹藪にタケノコを掘りに行きました。

今年も貴重な労働力として、父と私だけでなく友人一人も強制参加です。

竹藪管理者の叔母曰く、「昨年は全くの不作であったが、今年は近年稀にみる豊作の年」らしく、「私たちの分は十分掘ったので、後は頭が出ているタケノコは1本も残らず掘ってくれ」という叔母のありがたいお言葉。

タケノコが沢山欲しいという気持ちと、怖い叔母の命令を守らなければという強迫観念が上手く一致して、沢山のタケノコを掘ることが出来ました。

気なっていたのですが、父方の実家の近くには竹藪が多いです。

そのことを叔母に聞いてみたら、「ここら辺は崖が多いので、崖が地崩れを起こさないように、意図的に根が横に伸びて根深くなる竹を植えたのではないか」とのこと。

「地震が来たら竹藪に逃げろ」と言われるくらい、竹は根深く倒木しないと教えてもらいました。

竹は生長が早く、毎年にょきにょき生えてくるので、まめな間伐が必要です。

タケノコ堀りという楽しく美味しいイベントで、竹の間伐が出来てすごく充実した一日となりました。(文:くりすけ)

01.05.2018「竹の瓦」

01.05.2018「竹の瓦」最寄り駅に向かう途中、合掌造りのお寺を通ります。

急勾配の大きな屋根を見ると、とても癒されます。

山の峰のように見え、自然や空間の広がりを感じますし、見守られている感覚にもなって心がとても落ち着きます。

マンション建設が増えて、住宅の屋根に「瓦」を見ることが少なくなりました。

最近某大学教授の、「瓦の起源は割竹にあり」という記事を読みました。

タイの少数民族の村で見られる高床の伝統建築は、柱や梁などはすべて丸竹、壁や床材には平にたたきつぶした竹が使われています。

屋根は、太い丸竹を適当な長さに切り、2つに割って表裏交互に重ね合わせて並べます。

ラオス北部の畑地帯でも小屋の屋根が竹で葺かれているます。

鹿児島重要文化財の住宅の庇にも竹が使われています。

竹の耐久性はよくありませんが、手間さえ惜しまなければ身近な材料で、容易に葺き替えられます。

一方、瓦を作るには、平らな粘土を円筒型の型に貼り付けて湾曲させ、乾燥させて焼成させます。

それらを大量に重ね合わせて屋根を葺かなければならないので、とても手間と時間がかかります。

身近な材料で容易に葺き替えられる竹は、システム的にも広がりやすいので、瓦の起源は竹なのではないかという記事でした。

※お寺は逆光にて撮影不可、家の瓦屋根の写真です。(文:山ちゃん)

23.04.2018「木製日本橋」

23.04.2018「木製日本橋」先日、用事があり羽田空港へ行きました。

用事があったのは国内線だったのですが、少し待ち時間があったので、国際線ターミナルへ行きました。

増加する海外からの観光客向けに面白い店が増えていると人伝に聞いていたので、どんな様子なのかを見てみたかったからです。

お祭りの出店のような長屋のような町並みを模したなかに、「和」のテイストを全面に押し出した食べ物やお土産をあつかう店がたくさんあり、邦人でも楽しい場所でした。

そんな国際線ターミナルのなかに、木製の大きな橋がかかっていました。

かつて(19世紀前半の)日本橋を長さ・巾ともに半分のサイズで復元したものと説明がありました。

吉野産の総檜造りだそうで、雨風にさらされていないおかげでまだまだ真新しい風情でした。

明治以後の日本橋は、石やコンクリートで出来ていますが、当時の日本橋や檜やケヤキでできていたそうです。

現在、橋の上を首都高がかかっていますが、2020年の東京オリンピック以後に地中化工事をすることで、当時の姿を取り戻す計画があるそうです。

現代の技術でもって(安全性をクリアすることが前提でしょうが)、19世紀の趣まで再現するのもいいのではと無責任に思ってしまいました。(文:ドサンコ)

16.04.2018「Switch工作キット」

16.04.2018「Switch工作キット」今年の4月20日発売のSwitch工作キット。

このキットはダンボールで出来ているということはすでに発表済みです。

そのダンボールを組み立てるためのパーツは抜型で抜いています。

弊社が取引させていただいているお客様でも、この工作キットの抜型を作ったそうです。

もちろん弊社、取扱商品の抜型用合板を抜型の土台に使っていただいています。

工作キットを買って遊ぶ方々には、抜型で抜いているなんて無関心だと思いますが…。

ゲームで遊びながら、キットはどのように作られたのか関心を持っていただけたらと思います。

弊社のYou Tubeチャンネルで「抜型合板とは」という動画をご覧ください。

抜型を紹介しています。

私もキットで遊んでみたいのですが、肝心のSwitch自体を持っていません。

写真は弊社社長の御子息の物です。

きっと社長は御子息にキットを買って上げる事でしょう。

一緒に遊んで感想を聞かせていただければと思います。(文:兄貴6)

09.04.2018「うれしいヒノキ」

09.04.2018「うれしいヒノキ」先日、嬉しい内容の材料を受注いたしました。

最初にこの案件の話を頂いた時には、提出した見積りが思いのほか高額となってしまったのでダメかなと思いました。

材料が変更になってしまったり、あるいは全く決まらずに流れてしまうか心配になりましたが、各方面にご協力いただいて受注することが出来ました。

さて、その材料とはヒノキの無垢材でして、造作や壁面の羽目板として使われました。

ご存知の通り、ヒノキは日本特有の代表的な樹種で、日本書紀には宮殿はヒノキで造りなさいとの記述があるほど昔からさまざまな用途で使われてきました。

また、ヒノキチオールが含まれ、独特な芳香も心を落ち着かせてくれることは有名ですね。

ちなみに今回の現場は東日本橋にある初音森神社の展示室のリニューアル工事でした。

この初音森という名前の由来は、昔この付近に鶯が多く住む森があり、この鶯の鳴き声を初音と称したのが由来とされているそうです。

現在はビルの中に社殿があって、当時とは全く様子が違うのですが、良い名前だなと思いました。

また、徳川家康が関が原の戦いに出陣する際に、初音の馬場で軍勢を整えて戦勝祈願したとされる由緒正しい神社です。

工事が終了して展示室に入ると、壁面に貼られたヒノキ達が特有のよい香りで癒してくれました。

祭られている神様も癒されているのだろうと思うと、良い仕事が出来て誇らしく思えます。(文:ゴン)

02.04.2018「日本の家は冬仕様へ」

02.04.2018「日本の家は冬仕様へ」新年度、春ですね。

今年の冬はとても寒かったです。

その為か、例年より桜の開花が早いです。

(桜は冬の寒さで開花のスイッチが入り、その後の暖かい日の日数で開花します)

日本はまだ冬の寒さが厳しい家が多いです。

(無断熱の住宅が4割あるとか)

入浴中のヒートショックで亡くなる人は、全国で年間約17,000人に及ぶという推計もあります。

私の松戸の実家(木造住宅)でも、床を張り替える時に断熱材を床下に施工しました。

それまで真冬に素足で廊下を歩けなかったのですが、施工後は素足でも寒さを感じません。

でも、真冬の深夜の入浴はヒートショックが怖いので控えています。

窓などの開口部、天井などの断熱工事は手を付けていないので、まだ寒いのです。

吉田兼好の「徒然草」以来、日本の家は夏の蒸し暑さへの対応を旨としてきましたが、扇風機、エアコンなどの登場で熱中症の死亡者は年間600人強と減少しました。

国も省エネ住宅政策を進めているので、新築は良いが古い家のリホームには寒さ対策が重要になります。

松戸の実家も効果は高く、値段の安い断熱工事に取り組みたいと思う、今年の寒さでした。(文:Akio)

26.03.2018「ご近所の材木屋さん」

26.03.2018「ご近所の材木屋さん」 前回、ワタシの今一押しの「杉幅はぎ」を自宅のすぐ近くにお届けした話をさせていただきました。

その後、その古民家様のリフォームはほどなく完成し、玄関ドアも古材を活用した味わい深い姿になっておりました。

きっと杉の香りいっぱいの中で暮らしておられることでしょう。

「いいなぁ、うらやましいな」などと思いつつ、家路を急いでいると突然「木の博物館」という文字が目に飛び込んできたではありませんか。

「なんだこりゃ?」上を見ると「木の雑貨」とあります。

中に入ると、まな板やカップ、スプーン、箸などを始め、時計などの雑貨品、子供向けのおもちゃなどなど、たくさんの木製品がところ狭しと並んでおりました。

また、大きな一枚板や端材、50種類以上の木材のサンプルまで陳列されており、好みの樹種を選んで家具をオーダーメイドできたりもするそうです。

いやいやいや、「またこんな近くにこんなお店ができるとは!」と超感動してしまいました。

その時は、ご主人はあいにく不在のようでしたが、聞くところによりますと深川で創業100年以上続く材木屋の4代目だとか。

「ナニ?うちと同じじゃないか!」

そういえば、ウチの4代目も雑貨サイトcomokuを立ち上げたとき「将来は実店舗を出す」と言っていたなぁ。

しかも、そのコンセプトも「木の温もりと暖かさを少しでも伝えたい」「今の人は木との触れ合いがなさすぎる、もっと木を身近に」だそうで、まさに想いは同じ。

社長!ウチも負けてられませんよ!(文:正さん)

19.03.2018「花やしきに登壇」

19.03.2018「花やしきに登壇」浅草にある遊園地「花やしき」は誰もがご存知かと思います。

1853年(嘉永6年)開園で、日本最古の遊園地だそうです。

国産初、日本で現存最古の「ローラーコースター」もあります。

横揺れする、ある意味怖い乗り物ですし、走っている最中に隣家の洗濯物に触れそうになるという都会型の乗り物です。

ホンモノの亡霊が出るという噂が流れていた名物アトラクション「お化け屋敷」では、本物のネズミやゴキブリだって見れました。

部屋が一回転するように見える「ビックリハウス」はこどもの頃、夢中になりましたが、いまでも健在です。

なんと先日、その花やしきの舞台に上がる機会に恵まれました。

小学五・六年生対象に、税金の大切さをお話しする授業をやったのです。

保護者の方々を含めて、約五百人の前での授業です。

写真左側が私。

この日は私が所属する浅草法人会青年部の40周年記念行事でした。

法人会とは税の第一人者として租税の理解に努める公益法人で、日本の法人の約半数が所属している組織です。

同じ経営者同士の仲間とは切磋琢磨できますし、同じ境遇や同じ悩みを共有できたりもします。

ちなみに浅草花やしきは現在ゲーム会社のナムコの子会社ですが、かつていろいろ母体が変わっています。

明治の一時期は木場の材木商が経営を引き継いでいましたが、佐久間木材とは関係ございません。(文:木材バカ四代)

12.03.2018「防潮林防潮林」

12.03.2018「防潮林防潮林」今年の3月11日で東日本大震災からもう7年も経ちます。

先日テレビで東北地方の海岸に新たに防波堤を高くしたり、また海岸に植樹して防潮林として農業の復興を目指す番組を見ました。

海岸に木を植えることで、海岸からの砂や塩害、高潮などを防ぐ役割があります。

400年前の宮城県で伊達政宗公が治世されていた時代のことに遡りますが、農地開拓の為に静岡県から沢山の苗を持ってきて海岸に植樹したという歴史もあります。

この海岸の防潮林に守られて米やチンゲン菜などがずっと生産されてきました。

私も震災後に宮城県に訪れた時に、津波によってなぎ倒されなくなってしまった海岸林をみて愕然としました。

復興を微力ながらも私も応援したいと思いました。

植樹される木は、針葉樹のクロマツ。

クロマツの細い針のような形状をした葉っぱが海からの砂や塩分を適度に受け流すことや、非常に塩分に強い木であること、根っこが太く風にも強いということから、非常に海岸林に向いている木であることが言えます。

この海岸に植樹するというインフラ整備、どんどん進めて行って欲しいですね。(文:くりすけ)

05.03.2018「花粉症対策を」

05.03.2018「花粉症対策を」啓蟄、陽暦3月6日頃は冬ごもりしていた虫たちが地上に出て活動を始める時分です。

暖かくなるのは嬉しいですけれども、花粉の飛散時期です。

悩ましいですね。

花粉症はスギなどの花粉(抗原)が原因となって起こるアレルギー疾患の一つです。

特にスギ花粉は、冬の終わりから春にかけて、毎年多くの人を悩ませています。

花粉症の原因となる植物の花粉飛散時期を把握して、早めに対策すると良いですね。

地域にもよりますが、関東地域は下記のようです。(日本列島空中花粉調査データー)

スギ 2月上旬〜4月下旬

ヒノキ 2月上旬〜5月下旬

シラカンバ 4月中旬〜6月上旬

また、花粉症の患者さんは年々増加しています。

昨年母親も花粉症になってしまいました・・・。

スギは植林後40年ほどで成木となり花粉を飛散しはじめます。

現在、植林されたスギの大半が樹齢40年〜60年で、活発に花粉が飛散する時期を迎えています。

スイーツが大好きな方、朗報ですよ。

チョコレートでアレルギー予防が出来ます。

チョコレートに豊富に含まれるカカオポリフェノールが、抗アレルギー効果を示すことが明らかにされているようです。

原因と状況を知り、予防と対策をして少しでも花粉の症状が軽くなればと願います。(文:山ちゃん)

26.02.2018「節分の木」

26.02.2018「節分の木」暦の上では季節が変わり、立春を迎えました。

最近では恵方巻が主流になり、節分の豆まきをするお宅は少なくなってきているのでしょうか。

ましてや、焼いた鰯の頭や柊の枝を門戸の前に挿すお家なんてほとんどいらっしゃらないのでしょう。

そんな柊の木は、日本国内では福島県南部から屋久島、西表島等の暖かいところに分布しています。

材が緻密で強靱だったため、楽器や印判、櫛(くし)、将棋の駒、そろばんの珠などに使われていました。

また、柊の木を戸口にかかげて魔除けとする風習の歴史は古く、広く行われてきました。

節分のときだけでなく、流行病がはやったときなどにも魔除けとして門戸にかかげられていたそうです。

さらには、葉の縁にトゲのようなギザギザがあるため、防犯としての効果を期待され、庭木や生け垣じたいに柊が使われることもあるようです。

ちなみに、クリスマスツリーに飾るヒイラギはセイヨウヒイラギで、正確には柊とは別種なのですが、セイヨウヒイラギも形状がとげとげしていて常緑樹であったことから、不死や魔除けの力があると考えられていたのだそうです。

不思議なシンクロですね。(文:ドサンコ)

参考:平凡社 世界大百科事典

19.02.2018「当て板と足材」

19.02.2018「当て板と足材」重量があるものや大きくて持ち難いものは、梱包する際にリフトで持てるようにします。

そのために使用するのが、当て板と足材にする台棒です。

足材はリフトの爪が入るように。

当て板はリフトの爪で商品を傷つけないよう使用します。

パレットでも良いのですが、作るのが大変です。

また、パレットは処分に困るので、お届け先で嫌がられたりもします。

以前は工場よりコンテナでうちの会社に入荷する際、合板の上下に当て板がしてあり、二段で積んであったので台棒が沢山弊社にありました。

最近は、当て板は下だけで上はダンボール、台棒は細い切れ端になってしまいました。

当て板も繋いであったり割れていたりして再利用できないものもあります。

そこで端材などを再利用して足材を作っています。

当て板は確保するのが難しく困っています。

今後、当て板を購入しなければならない状況になりそうです。

これからは梱包の仕方も改めて考えていかなければと思います。

お客様まで商品を傷つけずにお届けできる事が最優先ですが…。(文:兄貴6)

13.01.2018「掛川城と青森の関係」

13.01.2018「掛川城と青森の関係」今年の正月休みに静岡県に家族旅行に出かけました。

今までは車1台で出かけられたのですが、子供たちも成長して1台の車では間に合わずに息子の運転する車の助手席に乗り込んでの初めてのロングドライブとなりました。

父としては感慨深いものがありました。

さて、今回の旅行はイチゴ狩りを満喫した後、掛川城に立ち寄りました。

掛川城はあまりメジャーな感じはしません(あくまで私見です)が、立派な天守閣があって感心しました。

戦国時代に駿河の守護大名今川氏が遠江支配の拠点として築かれたそうです。

その後、豊臣秀吉の天下の時には山内一豊が入り、天守閣が造られたそうです。

山内一豊といえば大河ドラマでも放送されていましたね。

貴族的な外観を持つ天守閣の美しさは「東海の名城」と謳われていたそうですが、嘉永7年安政の東海大地震により天守閣など大半が損壊してしまいました。

再建されることなく明治維新をむかえ、明治2年に廃城になったそうで、その後天守閣は平成6年に140年ぶりに木造でされ、再び美しい姿を現してくれました。

その再建に使用された木材は青森ヒバでした。

静岡にも優秀な木材はあるでしょうけど、なぜか青森ヒバが使われていました。

青森ヒバはご存知の通りヒノキチオールという成分が含まれ、他にない優秀な樹種なのでクレームはつかなかったとは思います。

一国一城の主になった気分で他のお城も巡ってみたくなる旅行となりました。(文:ゴン)

05.02.2018「松戸伊勢丹閉店」

05.02.2018「松戸伊勢丹閉店」今年の3月21日に大好きな松戸伊勢丹が閉店します。

松戸に住み始めた頃に新規開店した、馴染み深い中規模な百貨店です。

ワンフロアーを占める書店は広く、陳列も丁寧で買い物がし易く、最近では孫の絵本をよく購入していました。

近くに松戸神社があるので、先日初めて参拝に行って来ました。

江戸時代に創建された日本武尊を御祭神とし、「龍神さま」という100%天然水の御神水があります。

近所の人がこの水でコーヒーを入れると美味しいと汲んでいました。

又、境内には故三笠宮崇仁殿下お手植えの高野槇があります。

高野槇は悠仁(ひさひと)親王殿下の御印です。

高野槇は木曽五木の1つに数えられ、水に強く腐りにくいので最高級な浴槽材として知られ、京都の老舗旅館で使われていたりします。

実はこの高野槇、実家の庭先にあります。

世界三大造園木の1つだそうです。

将来、この庭木で浴槽を作って入浴できるかな?

松戸伊勢丹では只今、閉店セールでにぎわっています。

私もお買い得を求めて、奥さんと行って来ます。(文:Akio)

29.01.2018「杉幅はぎ好ぎ」

29.01.2018「杉幅はぎ好ぎ」そうなんです。

実は私、杉幅はぎ材が大好きだったのです。

この仕事をさせていただいておりますので、それは毎日いろんな木質の材料に触れ合いじゃれあいながら働いておりますが、中には正直あまり好きでない商品もあります。

重い、デカイ、クサイ、などを感じるモノたちです(ゴメンナサイ)。

特に木の素材感を感じないモノからは寂しさを感じます。

たまに当店の前を通り過ぎる人達から「木のいい匂いがするね〜」というお言葉が聞こえてくることがありますが、悲しいかな私達はもう慣れ切ってしまっているせいでしょう、ほとんど感じることがありません。

しかし、この杉幅はぎ材はそんなヘタレた私の鼻をもってしても強烈に香りを感じさせてくれるのです。

それはまるでホントに「森の中」にいるような気分にしてくれます。

それに加えどうですか、この力強い存在感。

多忙な時に出会うと、とっても癒されます。

先日そんな杉幅はぎ材を直接お客様に配達する機会に恵まれました。

しかもそのお届け場所は、ナント私の自宅から歩いて2〜3分のところだったのです。

こんなすぐ近くで、私の大好きなこの杉幅はぎ材を使ってくれるとは、まさに感無量。

「いったいどんなことに使うのだろうか?」

「どんなところに使われるのだろうか?」

「あの辺りは道が狭いハズだから、小さいクルマじゃないと入れないぞ」などと、いろいろ考えながら、案の定非常に狭い道を何とか左折し到着。

そこは一軒家を大規模にリフォームしている最中の現場でした。

大工さんに手伝ってもらいながら降ろし、「これどこに使うんですか?」と聞いてみたら、「オレわかんねえ」とのお返事。

ガクッ。

仕方ない、でも近所なので買い物帰りにでもまた寄ってみようと思ったのでした。

完成したら、ぜひのぞかせてほしいなぁ。(文:正さん)

22.01.2018「ククノチノカミ」

22.01.2018「ククノチノカミ」どうしてもお詣りしたかった神社に、ついに行くことができました。

三重県伊勢市にある志等美神社(しとみじんじゃ)です。

志等美神社は伊勢神宮の神宮125社の一社で、豊受大神宮(外宮)の摂社の一社だそうで、外宮摂社16社の第7位とのこと。

日本書紀によると、「イザナギとイザナミは木の祖先となる句句廼馳(ククノチ)を生んだ」とあります。

(ククノチは久久能智と書かれることもあります。)

いずれにしても材木屋の私としては、ぜひ行っておきたい場所だったのです。

木を商品にして商いをしているので、木の神様に許可をいただかなきゃ後ろめたいような気がずっとしていました。

そして今回、ついに実現しました。

当日はとても寒かったのですが、空が澄んでいて気持ちの良い日でした。

志等美神社はとても小さく、私の他には誰もいませんでした。

澄んだ空気の中、恐らく先祖の中で初めてであろう私が、創業113年の感謝のために手を合わせることができ、清々しい気持ちになりました。

そして今後も長く木を扱い続けていく決意をご報告し、なんとなく許可を得たような気になりました。

永年の希望が叶えられてよかったです。(文:木材バカ四代)

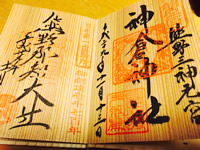

13.01.2019「木の御朱印帳」

13.01.2019「木の御朱印帳」私は昨年の年初に、@合板ブログで「御朱印集めをする」と宣言しておりました。

御朱印とは、神社や寺院が参拝者に向けて押印する印章・印影のことです。

最近では御朱印集めが非常に一般的になり、行列ができているのをよく見かけます。

先日、神社仏閣観光が大好きで同じく御朱印集めをしている友人が、私に素敵なものを見せてくれました。

なんと表紙から中身まですべて木製の御朱印帳です。

和歌山県の熊野大社で数量限定発売していた御朱印帳。

紀伊山地世界文化遺産10周年を記念したものだそうです。

専用の箱や表紙がヒノキやスギの単板を使用した御朱印帳はネットで見たことがありましたが、中の朱印を書くところまでが木の単板で出来ている御朱印帳は初めて見ました。

木の単板なので、従来の紙や和紙などより木の反りで暴れるみたいですが、デザイン・質感・木の香りなどすべてがたまらないそうです。

木目によって御朱印がより映えて良いですね。

私も非常に欲しくなりました。

ただ和歌山県は私にはちょっと遠いし、かなりのレアものみたいです。

すべて木材でできている御朱印帳。

もっといろいろな所で販売してもらいたいものです。(文:くりすけ)