- ホーム

- コラムバックナンバー2015

| 第573話 | 「木のため世のため人のため」 | 第599話 | 「多部未華子と和風建築」 |

|---|---|---|---|

| 第574話 | 「ブナの実を食べて」 | 第600話 | 「海幸山幸」 |

| 第575話 | 「戦災をくぐりぬけた木」 | 第601話 | 「タブの木に触れるのはタブーの件」 |

| 第576話 | 「あぁアピトンの香り」 | 第602話 | 「なぜエノキだけ」 |

| 第577話 | 「タモリ倶楽部出演」 | 第603話 | 「木を生で聴く」 |

| 第578話 | 「旅立ちはいつも日本橋」 | 第604話 | 「雨の日の便利アイテム」 |

| 第579話 | 「蔵王の樹氷が大ピンチ」 | 第605話 | 「タラァとダラダラァ」 |

| 第580話 | 「行列のできる明治神宮」 | 第606話 | 「カラ松合板は威風堂々」 |

| 第581話 | 「曝露実験終了」 | 第607話 | 「お盆の大宮」 |

| 第582話 | 「トレインチャンネルで見た」 | 第608話 | 「休みが増えます」 |

| 第583話 | 「木のカヲリ」 | 第609話 | 「もう某信用金庫しか見えない」 |

| 第584話 | 「驚き・桃の木・箸の木」 | 第610話 | 「薬木」 |

| 第585話 | 「講師をしてきました」 | 第611話 | 「原木栽培きのこ狩り」 |

| 第586話 | 「LSDじゃなくてLSL」 | 第612話 | 「僕らのポプラ」 |

| 第587話 | 「漆器漆器漆器」 | 第613話 | 「来年のカレンダー」 |

| 第588話 | 「越後杉好ぎです」 | 第614話 | 「講師になった私」 |

| 第589話 | 「私も修理してください」 | 第615話 | 「思い出の木とは」 |

| 第590話 | 「マイスターへの道」 | 第616話 | 「羽衣の松」 |

| 第591話 | 「お先にドローンさせて」 | 第617話 | 「合板の嘆き」 |

| 第592話 | 「染井吉野さん老化」 | 第618話 | 「白く輝き十分にぐるぐるとまわる」 |

| 第593話 | 「回向柱にタッチすると…」 | 第619話 | 「鷲神社の酉の市」 |

| 第594話 | 「箱根火山活動」 | 第620話 | 「TPPの影響は?」 |

| 第595話 | 「ゴムゴムの木」 | 第621話 | 「まさに重い看板」 |

| 第596話 | 「OSB殺人事件」 | 第622話 | 「まさかのサクラ」 |

| 第597話 | 「ブナと私の原生林」 | 第623話 | 「西国巡礼」 |

| 第598話 | 「国見杉好きすぎ」 |

坂東33か所、秩父34か所巡りを終へ、いつか西国33か所も行きたいと思っていましたが、やっとこの秋に行くことができました。

一番札所、紀伊勝浦の「青岸渡寺」には昨年、夜行日帰りで行って来ましたので、二番札所からの巡礼です。

今回は、和歌山、兵庫、大阪、京都のお寺を廻ってきました。

どれも歴史が古く立派なお寺でびっくりしました。

姫路の書写山「圓教寺」はロープウェイで登り、境内をマイクロバスで移動します。

宝塚の「中山寺」はエスカレーターがあり、バリアーフリーのお寺です。

箕面市の「勝尾寺」には、夕方遅く着き参拝できないかと思いましたが、夜9時まで出来るとか。 境内はライトアップされ、参拝客は若い男女多く、デートコースのようです。

関東と異なり、ほとんどのお寺は、拝観料、駐車代を徴収します。

最終日、京都の伏見・山科・醍醐方面を電車、徒歩で移動しましたが、寺社は広く住宅は軒先が付くほど立ち並んでいました。

今回、西国33か所には入っていませんが、紅葉の名所「東福寺・洗玉澗」にも行って来ました。

紅葉には少し早かったようで、たくさんのモミジは色づく前でした。

一般的に紅葉するのは落葉樹が多く、葉の老化現象とされます。

葉が緑色に見えるのはクロロフィルが含まれるからです。

日照時間が短くなると、クロロフィルは分解され、その過程で赤色の色素アントシオンが作られ、紅葉し、葉が落ち、冬支度となります。

又、イチョウなどの黄葉は黄色の色素カロテノイドによります。

カロテノイド色素は若葉のころから葉に含まれますが、春から夏は葉緑素の影響で見ることはできません。

秋になり、クロロフィルが分解され、カロテノイドが見えてきて、黄葉となります。

京都のモミジは特に紅くなる個体を植樹され、見事に紅葉します。

この時期、ホテルは予約しづらいですが、いつかは女房殿と紅葉狩りをしたいものです。(文:Akio)

21.12.2015 「まさかのサクラ」

21.12.2015 「まさかのサクラ」ちょっと前のことですが、日頃の運動不足を解消しようなどと思いつつ、地元墨田公園あたりまでテクテクと散歩に出かけたときのことです。

とある木の周りに人だかりが出来てみんなその花の写真を撮っておりました。

なんの花だろと近づいてよく見てみると、桜の木だったのです。

え〜なんで今頃? 温暖化の影響か?

看板よく見たら、違いました。

正式名「十月桜」といいます。

写真がうまく撮れなかったので分かりづらいかと思いますが、みなさんご存じでした? いや知らなかった方のほうが多いのでは?

この「十月桜」は4月と10〜12月、年に2回花が咲くそうです。

年に2回咲く桜があったとは、私は恥ずかしながら知りませんでした。

秋は春ほど、花びらは大きくはないそうですが、この時期に見られるのですからオドロキですよね。

ちょっと寒い日でしたが、精一杯がんばって咲いているように見えましたよ。

この場所には残念ながらありませんでしたが、埼玉県の神川町など秋の紅葉と対比しながら一緒に見られる絶景スポットもあるそうで、今年も大変なにぎわいだったようです。

もうちょっと早く出会っていれば。

あと1年辛抱だな…(文:正さん)

14.12.2015 「まさに重い看板」

14.12.2015 「まさに重い看板」中途半端なサイズで、テーブルの天板にするには足りない感じ。

でも捨てるのはもったいなく、いつか何かに利用しようと思っていてそのままになっていた端材。

やっと有効利用する気になりました。

ホコリをかぶり過ぎていったい何の樹種かも分からなくなってしまっていたので、まずは洗ってあげました。

そして適寸にカットし、プレーナーをかけてあげました。

みるみるよみがえっていく感じが、木材のいいところですね。

期せずしてじっくり乾燥されていましたし、死んでいたものが生き返ったようです。

塗装してさらに木目が浮かび上がり、若さを取り戻した感じです。

材も喜んでいる感じです。

そこの端っこに「佐久間木材」と、鉄を切って貼りつけました。

あとは建物の柱に設置するのみ。

その前に記念撮影しましたが、一人では持てないほどの重さです。

まさに、会社の重い看板を背負っている感じがして、気に入りました。

看板は雨風の当たる場所に設置するので、当然劣化していきますが、その変化の過程や風合いも含めて楽しみです。

どんなふうに看板が変わっていくのか、そしてどんなふうにうちの会社が変わっていくのか、不安もありながら楽しみにしていきたいと思います。(文:木材バカ四代)

07.12.2015 「TPPの影響は?」

07.12.2015 「TPPの影響は?」先日、環太平洋経済連携協定(TPP)交渉が大筋合意に達しました。

加盟している国同士は、基本的に(10年以内に)全品目の関税を撤廃しようというこの協定。

気になるところは我が木材業界にどれくらいの影響があるのでしょうか。

丸太ですが、すでに1960年代に自由化になっているので全く影響はございません。

合板は、マレーシアの合板やカナダの製材品(現行税率は4.8〜10.0%)については初年度に関税を50%削減し、16年目に撤廃することで合意して、セーフガード措置は16年目以降も維持されることになりました。

つまり今回のTPP交渉で大きく値段の価格が変動することはなさそうです。 今現在明らかにされている情報だけで判断するとですが…。

ただし、従来通り品薄による高騰や、為替や消費税などの方が大きく価格に影響するものと言えます。

また自由化によって国産材が海外へ渡る可能性も広がってきました。

当店の海外のお客様の声で、国産材を使用したいという声を聞くようになりました。

外材とともに、国産材も適材適所で活躍できる世界になっていくといいですね。

そして荒れた日本の林業が復活してほしいです。

当店も国産材の商品を揃えて日本の林業を応援しております。(文:くりすけ)

30.11.2015「鷲神社の酉の市」

30.11.2015「鷲神社の酉の市」初めてのコラム発信から2ケ月。

早くも2回目の提出順番が回り、フムフム何を書こうか考える。

BSテレビにて林家三平師匠(中学の先輩)出演、<浮世絵ツアー江戸の四季めぐり>、浮世絵を元にその現場を巡るという番組を見ました。

熊手を持つ美人画浮世絵を元に、浅草の鷲神社へ御一行様到着。

鷲神社では、11月の酉の日に熊手を販売する例祭が行われています。

江戸時代、浅草周辺は田畑が広がっていたようで、農家が農機具として使用していた「熊手」を売ったのが酉の市の始まりのようです。

竹を用いて熊の手の形を作り、落ち葉などかき寄せ、土を耕す道具。

お客様に喜んでもらおうと、縁起物のおかめの面を付けると売上が上がったそうです。

今みたいにお菓子のおまけ・フィギュア欲しさに買う人もいたのでしょうね(三平笑い)。

ワタクシ個人的には、子供時代に祖母と毎年同じ露店にて味噌おでん&甘酒を買ってもらい、「ここの味噌田楽を食べに孫と楽しみに来ているよ、また来年来ます」という店主と祖母の恒例の会話が、とても良い思い出となっております。

熊手の裏側は、割りばしのような木で装飾を支えてあり、子供ながらに自分でも作れるのではと密かに思っておりました。

まあ無理ですね。

竹の節とつやのある太い取手がカッコ良いですが、壁に釘を打ち飾ることが出来ない住宅事情の方用に、置き型タイプの物も販売しています。

なんでも在りで楽しい♪ですね。 11月の酉の日には是非鷲神社へ。

今年の例祭は終了。 目黒にも鷲神社、あります。(文:山ちゃん)

16.11.2015「白く輝き十分にぐるぐるとまわる」

16.11.2015「白く輝き十分にぐるぐるとまわる」当店でも取り扱っているバーチ・樺の語源について調べました。

バーチはその英語のスペルは、birchと書きます。

その語源は、古英語beorc“白く輝く”という意味です。

また真偽のほどは不明ですが、白く輝くという意味は、ケルト神話にでてくる火・豊穣・農業などの女神ブリギッド(Brigid)からきており、そのブリギッドには輝くものという意味があるのだそうです。

日本語の樺も面白い由来がありました。

樺は、古語で“桜皮(かんば)”といいます。

これは、舟やさまざまな器物に張ったり、巻いたりするのに用いる樹皮のことをいいます。

“かんば”はアイヌ語の“カリンパ”からきているといわれており、そして当然“桜の皮”という意味です。

さらにカリンパのおおもとの由来は、“ぐるぐるに十分にまわる”というアイヌ語からきているのだとか。

言葉の由来を知ると、普段取り扱っているバーチ・樺がまた違った顔に見えてくる気がします。(文:ドサンコ)

参考文献

ランダムハウス英和辞典 小学館

樹木の神話 新紀元社

世界大百科事典 平凡社

16.11.2015「合板の嘆き」

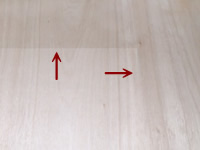

16.11.2015「合板の嘆き」十月に合板が他の倉庫より入荷しました。

私は一枚の合板を見て何となく妄想してしまいました。

以下は私が勝手に妄想した合板の嘆きです。

私は写真の合板です。

夏も終わり肌寒くなってきた十月某日の出来事です。

出荷されるために倉庫から運ばれた私。

運ぶ際に私の体4×8サイズより小さな当て板が載せられた。

荷台の上に僅か2時間程で私はこんな姿になってしまった。

当て板をした部分としていない部分が日焼けしてクッキリ分かるように・・・

日焼けした部分がヒリヒリして痛いです。

私も人の肌と同じようにデリケートなのです。

このままでは日焼け痕が恥しくてお客様の所に行きたくありません。

お願いだから、他の仲間と交代してください。

私の日焼け痕をサンダーで削り元の綺麗な状態に戻してください。

私の要望を受け入れてくれなければ外には出ません。

以上、私の勝手な妄想でした。(兄貴6)

09・11・2015「羽衣の松」

09・11・2015「羽衣の松」今年も大阪に本社をかまえるパワービルダーのお客様の親睦旅行に参加させていただきました。

東京組の50名は御徒町に集合してバスに乗り込み一路静岡へ出発。

今回の目的地は静岡県浜松市にある舘山寺温泉です。

舘山寺は810年に空海(弘法大師)によって創設されたと伝わるお寺で、舘山寺温泉はそのお寺が由来となっているところで浜名湖の沿岸に位置しています。

バスを進めること約3時間で最初の目的地である「三保の松原」へ到着。

三保の松原は静岡市の美浦半島にある景勝地で、その美しさから日本新三景、日本三大松原のひとつとされ、国の名勝と指定されています。

また、ユネスコの世界文化遺産の富士山構成資産に登録されたことでも話題になりましたね。

実際本当に景色がよく、海と砂浜と松の緑のコントラストは絶景でした。

その松の林の中でも「羽衣の松」は存在感抜群で、御穂神社の神体で浜に天女が舞い降りて羽衣をかけたとされる逸話が有名です。

その後、舘山寺温泉に到着して夕暮れの浜名湖をクルージング、大阪組200名と合流して宴会となりましたが、総勢250名ともなるとそれは盛大で大変な盛り上がりでした。

2日目は航空自衛隊の浜松基地にある広報館の見学、うなぎパイ工場の見学、昼食にはうなぎを食して帰路に着きました。

とても充実した旅行が出来てリフレッシュしたので、今後の仕事もいっそうがんばれそうです。(文:ゴン)

02・11・2015「思い出の木とは」

先日、新聞を見ていたところ「あなたの好きな木」という記事がありました。

読者へのアンケート調査の結果をランキング記事にしたものです。

1位はやはり「サクラ」でした。

「日本の春になくてはならない木」というコメントが多かったそうですが、その姿に人生を重ね合わせるようなコメントも目立ったとか。

私も満開のサクラを見ると、亡くなった母を思い出します。

小学校の入学式の記念写真にいる、若くて美しい母が目に浮かぶのです。

2位はこれからの季節、黄金色に輝く「イチョウ」です。

特に神宮外苑の絵画館前のイチョウ並木の紅葉は見事です。

3位「キンモクセイ」 4位「ウメ」 5位「ハナミズキ」と続きます。

「ウメ」は実家の庭にも咲いておりますが、なかなか花が付きません。

「サクラ切るバカ、ウメ切らぬバカ」と言われていますが、今年は枝を強く剪定しました。

来年の早春が楽しみです。

ランク外でしたが、実家の庭に咲く「ツツジ」にも思い出があります。

やはりあまり花が咲かなかったのですが、父が亡くなった年の初夏に沢山の花が咲きました。

母がそれを見て、「ツツジも、お父さんが亡くなつた.のを弔つているのかね」と話したのを思い出します。

記事には「コメントで印象的だったのは、名所などの著名な木ではなく、身近な木の思い出を書いてきた人が多かったこと。木が生活や人生をともにする存在であることが伝わってきた。」と書いてあった。

今度、孫の為に甘い香りの「キンモクセイ」を植えたいと思いました。(文:Akio)

先日、新聞を見ていたところ「あなたの好きな木」という記事がありました。

読者へのアンケート調査の結果をランキング記事にしたものです。

1位はやはり「サクラ」でした。

「日本の春になくてはならない木」というコメントが多かったそうですが、その姿に人生を重ね合わせるようなコメントも目立ったとか。

私も満開のサクラを見ると、亡くなった母を思い出します。

小学校の入学式の記念写真にいる、若くて美しい母が目に浮かぶのです。

2位はこれからの季節、黄金色に輝く「イチョウ」です。

特に神宮外苑の絵画館前のイチョウ並木の紅葉は見事です。

3位「キンモクセイ」 4位「ウメ」 5位「ハナミズキ」と続きます。

「ウメ」は実家の庭にも咲いておりますが、なかなか花が付きません。

「サクラ切るバカ、ウメ切らぬバカ」と言われていますが、今年は枝を強く剪定しました。

来年の早春が楽しみです。

ランク外でしたが、実家の庭に咲く「ツツジ」にも思い出があります。

やはりあまり花が咲かなかったのですが、父が亡くなった年の初夏に沢山の花が咲きました。

母がそれを見て、「ツツジも、お父さんが亡くなつた.のを弔つているのかね」と話したのを思い出します。

記事には「コメントで印象的だったのは、名所などの著名な木ではなく、身近な木の思い出を書いてきた人が多かったこと。木が生活や人生をともにする存在であることが伝わってきた。」と書いてあった。

今度、孫の為に甘い香りの「キンモクセイ」を植えたいと思いました。(文:Akio)

26・10・2015「講師になった私」

講習会と言えば、受けるものという認識だった私が、先日めずらしく逆の立場の講師をしちゃいました。

「抜友会」という抜型業者さんたちの集まりの親睦会でのことです。

恥ずかしながら、これでもこの道一筋30年の知識を振り絞り、20種類ほどの合板の紹介と特徴の説明をして来ました。

合板は抜型のベースになる大事な基盤ですから、みなさん真剣に聴いてくださいました。

抜型用合板は基本シナ合板の厚18ミリのものを使用します。

構成的には11〜13枚の単板(0.6〜2.8ミリ程度の厚みに木を剥いたもの)からなるのですが、上下3枚ずつはどの合板も大体同じシナ材を使用しており、中心部の5〜7枚をいろんな樹種を使用することにより、そのバリエーションを広げております。

みなさんが特に気になられたものは、通常品以外の特殊な合板。

具体的には「カバ合板」「ブナ合板」「白ポリ合板」「カバ多積層合板」「ペーパーウッド合板」あたりでした。

中でも「ペーパーウッド合板」は実物を初めてご覧になった方も多く、抜型には不向きですが、その木口のキレイさにあちらこちらから感嘆の声が上がっておりました。

私の声もひときわ大きくなっていたような気がします。

ややもすると、テンパって早口になってしまう自分を戒めながら、サンプルを廻しながらひとつひとつゆっくりと説明したつもりでしたが、実際はどう感じられたかいささか不安です。 次の機会があれば、そこはビシッとキメたいと思います。(文:正さん)

講習会と言えば、受けるものという認識だった私が、先日めずらしく逆の立場の講師をしちゃいました。

「抜友会」という抜型業者さんたちの集まりの親睦会でのことです。

恥ずかしながら、これでもこの道一筋30年の知識を振り絞り、20種類ほどの合板の紹介と特徴の説明をして来ました。

合板は抜型のベースになる大事な基盤ですから、みなさん真剣に聴いてくださいました。

抜型用合板は基本シナ合板の厚18ミリのものを使用します。

構成的には11〜13枚の単板(0.6〜2.8ミリ程度の厚みに木を剥いたもの)からなるのですが、上下3枚ずつはどの合板も大体同じシナ材を使用しており、中心部の5〜7枚をいろんな樹種を使用することにより、そのバリエーションを広げております。

みなさんが特に気になられたものは、通常品以外の特殊な合板。

具体的には「カバ合板」「ブナ合板」「白ポリ合板」「カバ多積層合板」「ペーパーウッド合板」あたりでした。

中でも「ペーパーウッド合板」は実物を初めてご覧になった方も多く、抜型には不向きですが、その木口のキレイさにあちらこちらから感嘆の声が上がっておりました。

私の声もひときわ大きくなっていたような気がします。

ややもすると、テンパって早口になってしまう自分を戒めながら、サンプルを廻しながらひとつひとつゆっくりと説明したつもりでしたが、実際はどう感じられたかいささか不安です。 次の機会があれば、そこはビシッとキメたいと思います。(文:正さん)

19・10・2015「「来年のカレンダー」

そろそろ来年のカレンダーをつくる時期になりました。

一年もあっという間ですね。

うちのカレンダーは毎年富士山の写真です。

何十年も前からずっと、うちの会社のカレンダーは富士山です。

毎年違うアングルから、そしていろんな季節の富士山なので、違う表情です。

富士山の魅力ってなんですかね。

もちろん日本一の高さは魅力です。

それになんといっても綺麗な形。

単独峰なのも孤高で魅力です。

名前もいいですね、二つとない不二。

活火山なのも、生きている感じで素敵・・・怖いけど。

見ているだけで気持ちが洗われるし、落ち着くし、逆に奮い立ちもする。

うちの会社も富士山のような魅力的な会社になりたいです。

木材をもっと身近に、もっと使いやすくしたい。

ずっともっと、ものづくりのお手伝いをしたい。

そんな気持ちを込めて来年のカレンダーを作ります。

あと、月が替わって11月早々、このサイトがちょっとリニューアルされます。

大幅には変わりませんが、見やすくなると思います。

お楽しみに!(文:木材バカ四代)

13・10・2015「僕らのポプラ」

先日海外に行った先輩から、海外の植林の写真を見せてもらいました。

そこの国で植えていたのはポプラの木。

ポプラは成長が早く活着が良いので、植林には向いている木材と言えます。

品質改良もしやすく、環境適用力もある木です。

大体樹齢20年を目安に伐採され木材へと生まれ変わります。

日本もかつて、植林の候補としてポプラを試したのですが、台風などの暴風雨を克服できず、日本の自然環境下では大規模な植林活動に不向きとされてダメだったそうです。

その結果、日本の植林は杉だらけになりました。

木材としてのポプラは、今後どんどん増えてくることが期待されています。

成長が早く低コストが魅力なこのポプラは、色が白くて節が少なく加工性が優れているのですが、成長が早い木の特徴でもある耐久性が弱いという欠点もあります。

ただ、どんどん合板製造技術が進歩していくこの現在。

品質改良されたポプラが、もしかしたら合板の代表的な材質になるのもそんなに遠くない未来かもしれません。(文:くりすけ)

05・10・2015「原木栽培きのこ狩り」

コラムをご覧の皆様始めまして。

8月から佐久間木材にて働き始めました。

コラムの事は話に聞いていたものの、早い段階での順番に対して早っ!!

そわそわしております。

先輩方の多様な木材知識や楽しいコラム♪を読むとワタクシ、勝手にプレッシャーを感じておりましたが、この場を良い機会と捉えて発信して行こうと思います。

〜初秋の秩父路を巡る〜

秩父鉄道企画の「シイタケ狩りと石焼バーベキュー」ハイキングに友人と参加しました。

車窓から見える景色にテンションも上がり、線路沿いに材木を置いた倉庫が多いな〜と眺めていたら集合駅の武州日野に到着。

80名程の参加者と浅間神社→如意輪観音堂→道の駅を歩いて、シイタケ狩りの小屋に到着。

山林の中でのシイタケ狩りを期待しましたが、人数が多いしね。

原木栽培のきのこ、柄をねじると取りやすいです。

原木は立てかけているから倒さないよう気を付けて、1人300gまでお土産に持ち帰り。

無菌状態だから洗わないで食べて下さいとスタッフからのお言葉。

一目散にきのこを狩る参加者の勢いの中、原木栽培と、原木の木について伺いました。

原木栽培とは、伐採した丸太(原木)に直接種菌を植え付ける方法で、最も野生に近い栽培方法だそうです。

クヌギ、コナラ等どんぐりのなる木が原木に適するので使用しているとの事でした。

参加の方と奥秩父の郷土料理、“石器焼き料理”を食べ、秩父のおすすめスポットの話を聞きました。

また参加してご報告ができたらと思います。(文:山ちゃん)

28・09・2015「藥木」

木にはさまざまな用途がありますが、薬もその一つです。

生薬として木の皮や根が使われるのです。

生薬として木の皮や根が使われるのです。種類としては、やはり木より草由来のものが多いようですが、日本で栽培されている木由来のものですと、イチョウや杜仲、キハダ、ナンテンなどがあります。

漢方薬は中国からの輸入が多いようですが、近年は価格が高騰したため、中国以外で安定した供給ができるところが求められていました。

そんななか、北海道夕張市に今年7月、夕張ツムラ(ツムラの子会社)の工場が増設されました。

もともと夕張メロンの畑だった遊休地に工場や倉庫を増設するのに加え、森林保全事業の一環として、キハダを植林するのだそうです。

森の環境保全に役立ち、もちろん薬としても使え、さらには夕張市の収入増加にも役立つという一石三鳥のよい方法だと思います。(文:ドサンコ)

参考文献 北海道新聞 特集「夕張を漢方薬の拠点に 夕張ツムラの挑戦」

14・09・2015「もう某信用金庫しか見えない」

写真は通勤で通る道沿いの建物です。

斬新な色使いに木がマッチしていますか?

斬新な色使いに木がマッチしていますか?派手過ぎでしょうか?

私は前者。

夜はご覧のように木をライトアップしています。

なかなか美しい光景です。

木の植えてある壁面は手前に出っ張っています。

土のうえにはウッドチップも敷いてありました。

入口付近の道はデッキ材を使用しています。

この建物は一軒家でも賃貸住宅でもありません。

なんと、某信用金庫です。

驚きました。

このような銀行は他に見たことがありません。

防犯カメラも有り、不審者と思われても嫌なので長い時間は見ませんでした。

この信用金庫は今後も新築する際に、木を取り入れて建てるのでしょうか?

ぜひ取り入れて欲しいと思います。(文:兄貴6)

07・09・2015「休みが増えます」

来年の2016年から8月11日は国民の祝日「山の日」に制定されてお休みになりますね。

この山の日の制定された目的とは、国土の約70%が山地であることから「山に親しむ機会を得て山の恩恵に感謝する」ということだそうです。

この山の日の制定された目的とは、国土の約70%が山地であることから「山に親しむ機会を得て山の恩恵に感謝する」ということだそうです。日付については賛否両論あるとは思いますがこれを機会に多くの人が「山の恩恵」について考える事が増えてくれればよいですね。

その山についてちょっと気になる記事を見つけてしまいました。

筑波、白神ブナ林の危機という記事です。

ブナは日本の天然林総面積の17%を占める代表的な樹種で、冷涼な環境を好む落葉樹で、筑波山では標高約550メートル山頂付近にかけて分布していますが、筑波山山頂付近の約7000本の中に樹齢10年未満の若い木はほとんどないそうです。

ブナの林も少子高齢化しているのです。

この若い木が育たないのはブナの種子が温暖化の影響を受けているためで、種子の成熟に必要な冬の冷え込みが弱まっているためと分析されています。

温暖化の影響がこんなところにまで・・・・恐るべし温暖化。

ブナは山肌を覆うように広く根を張り、実や葉は虫や鳥だけでなく生態系の頂点に立つツキノワグマの餌にもなるため「山を守る木」とされています。

これも山の恩恵ですね。

温暖化の進展で今世紀末には白神山地のブナ林が消滅する恐れがあるとの世界自然遺産の危機も報告されています。

筑波山は私が活動している少年野球チームが行事として毎年登山している山で、特に思い入れがある山なのでいつまでも健全な山であってほしいと思います。

写真は登山前の筑波山神社にてです。(文:ゴン)

31・08・2015「お盆の大宮」

先日、大宮方面に行って来ました。

氷川神社は、今から2400有余年前に創立された由緒ある神社です。

平安時代になり国司がその国に赴任すると、その土地の主たる神社に参拝する習わしがあり、最初に参拝するところを一の宮と定めたそうです。

そのため、その土地土地に一の宮があります。

越後国の弥彦神社、伊豆国の三嶋大社、常陸国の鹿島神宮など。

大宮駅の一つ手前のさいたま新都心駅で降り、一の鳥居をくぐり2キロ程参道を歩きました。

一の鳥居の脇に、当社が材料を納入した「かのうや」さんという食事処があります。

お昼少し前に入店しましたが、満席状態でした。

当社の納入した杉の柱や枠材も、きれいに手入れされていて、清潔感あふれるお店です。

アプローチのデッキ材は割れもなく、いい色になっていました。

料理は川魚料理が中心で美味しかったです。

お腹もふくれたところで参道を歩きます。

真夏の日差しが強かったですが、ケヤキや杉の並木のお陰で木陰があり、快適に社殿に到着。

参拝を済ませ、境内を散策しました。

野球場、サッカー場、競輪場、遊園地、ミニ動物園がある大宮公園も元は神領だったとか。

その広さには驚きです。

さいたま市民の憩いの場所です。(正月の初詣は多数の参拝客で賑やうとか)

競輪開催日でしたので、大宮駅までの無料バスに乗り帰途に着こうと思いましたが、少し時間があったので、大宮のもう一つの名所、「鉄道博物館」に足を伸ばしました。

夏休み中で、小さい子供連れの親子でにぎわっていました。

子供目線の展示で、私のような年配の鉄ちゃんには辛いものがありました。

神田にあった交通博物館の方が落ち着けたなぁ。

今度は孫を連れて行こう!女の子だけど鉄子にしよう。

こうして、お盆休みは終わりました。(文:Akio)

24・08・2015「カラ松合板は威風堂々」

まいど、まいどの東北ネタです。

今回の出会いは、秋田駅でした。

新潟から「特急いなほ」に乗り日本海沿いに走ること3時間半、ケツと腰がかなり痛くなってきたころ、ようやく秋田駅に到着しました。

秋田空港は何度か降りたことがありますが、秋田駅には初めての上陸でした。

改札口を出て広いコンコース内で、はて右か左かと考えていたときに、その強烈な存在感がワタシを固まらせました。

「うんっ?カラ松合板?」

そうです、そこには24ミリを20枚重ねあわせた巨大なカラ松合板の塊がデ〜ンと居座っていたのです。

秋田と言えば、「秋田杉」「白神山地のブナ」などが有名ですが、このカラ松合板を製造している工場などもあったりします。

カラ松は戦後スギなどと一緒に大量に植林されました。

北海道、東北南部〜本州中部に生息し、針葉樹の中では珍しく落葉するため、一部では「落葉松」とも言われているそうです。

ただその狂いやすさや割れやすさから、スギと違い長い間使われなかった不遇の時代を経験しており、使われ始めたのはまだほんの十数年前からなのです。

そんなカラ松が、こんな人の目を浴びるところにおいてもらえて、思わず「アリガトォ」という気分でした。

腰かけている人たちも暑い日だったにもかかわらず、カラ松合板の癒し効果か、なぜかおだやかな表情に見えました。

キミがもっともっとメジャーになるようオレたちガンバっからま〜つ!(文:正さん)

17・08・2015「タラァとダラダラァ」

カラ松合板が減産による品薄状況になってきました。

お使いになる予定の方は、早めにご注文ください。

先日、打合せ段階では在庫があったのですが、いざご注文のタイミングにはなくなってしまっていて大慌て。

再入荷の目途もたたない状況です。

厚みを28ミリから24ミリに変えていただき、さらにいつもと違う工場からなんとか手配して間に合わせました。

冷や汗「たらぁ」です。

現場は階段を上がって二階の奥。

しかも階段の天井が低いので腰をかがめて上がらなくてはなりません。

一枚一枚一人で四十往復。

次第に腕が痛くなって、腰が痛くなり、暑い汗が「だらだらぁ」と流れていきます。

気が付くとパンツまでビッショリ。

この時期、普通に歩くだけでも暑いのに、荷上げは大変です。

漢の汗、ご鑑賞ください(笑)。(文:木材バカ四代)

10・08・2015「雨の日の便利アイテム」

少し前の話なのですが、いつも大変お世話になっている加工職人さんから、「雨が降った時にトラックからの荷下ろしをしやすい台を作ろう」と提案されました。

以前の雨よけシートは、90センチくらいの木の棒で支えておりましたが、それでは安定が足りないので、少し大きめの合板で作成しようということになりました。

以前の雨よけシートは、90センチくらいの木の棒で支えておりましたが、それでは安定が足りないので、少し大きめの合板で作成しようということになりました。企画段階では雨に強い接着剤を使用している“ホワイトバーチ合板”などを予定しておりましたが、晴れの時は設置しない為、容易に動かすことができる比重が軽いものが好ましく、シナランバーコア合板の24ミリに決定しました。

材料を早速手配して、加工屋さんに持ち込みました。

「では後でまた来ますので」と言って営業にでたら、少し経ったあとに電話が…。

「もうできたから」

えっ?一緒に作るつもりでいたのですが、全て加工屋さん一人でサクサクっと作ってしまいました。

しかもアール加工や面取りなど非常に丁寧に仕上げてくれました。

早速、小雨でしたが、テストも兼ねて使用してみました。

うん。

これはシートが安定して荷物が下ろしやすく、商品が雨に濡れにくい。

この時期特有の突然の雨にも役立つこと間違いなし。

こういった便利なアイテムが、リーズナブルに容易に作れてしまう木材ってやはりいいですね。

私自身は作っていませんが良い経験になりました(笑)(文:くりすけ)

03・08・2015「木を生で聴く」

先日、東京交響楽団のメンバーを中心とした「ソロ・アンサンブルふれあい音楽祭」を聴いてきました。

6人の楽団で6種類の楽器の絶妙なハーモニーがすばらしく、心に響き渡りました。

6人の楽団で6種類の楽器の絶妙なハーモニーがすばらしく、心に響き渡りました。最後に全員が合奏した時はものすごい迫力でした。

私は滅多に生の演奏を聴きに行くことはありませんが、やはり生音楽の臨場感は会場に行かなければ分かりませんね。

演奏者の人がそれぞれの楽器を説明してくれました。

ヴァイオリン、チェロ、フルート、ホルン、ピアノ、マリンバ。

その中でも印象に残ったのがヴァイオリン。

最初に「ヴァイオリンの材質は、松です」と説明してくれました。

以前、雑誌に掲載されていた「木を奏でる」という記事で、ヴァイオリン職人さんの話が載っていたことを思い出しました。

ヴァイオリンは木を奏でる楽器で、木が生命だと書かれていました。

表面と裏面、横面の板を使い分けていて、表板はスプルース。

裏板、側板は、強度と美しさの面から楓を使っているそうです。

その楽器はなんと1550年頃から、最初から完全な形で誕生されたと言われているそうです。

小さな楽器ですが、かすかな弦の振動をも美しい音で伝えるすばらしい能力を持った楽器で、明るく華やかな音色を持っています。

オーケストラでも主要なメロディーを奏でる事が多く、中心的な役割を担っています。

ぜひ皆様も、生演奏を聴く機会がありましたら行ってみてくださいね。(文:菊ちゃん)

27・07・2015「なぜエノキだけ」

週末、映画を見るために渋谷に行きました。

かなり早く着いたため、明治神宮外苑に足を伸ばしました。

かなり早く着いたため、明治神宮外苑に足を伸ばしました。その時、とっても地味な木を発見しました。

榎(エノキ)の木です。

かつて青山練兵場だった外苑で、明治天皇によりしばしば観兵式が行われたそうです。

その際、明治天皇の御座所が常にその榎の西前方に置かれてたので、その榎を「御観兵榎」と命名したとか。

ただ、平成七年に台風により倒木し現在は二代目の御観兵榎なのだとか。

御座所を西前方に置くというのは、何か方位に吉兆があったからなのどうかは分かりません。

名古屋市近郊などでは、屋敷の北西に榎を植えて、福榎と呼ぶ家もあったりするそうですが…。

私にとって、榎と聞くと中学生のときに教科書に載っていた「榎僧正」の笑い話がとても印象に残ってますね。

私は(榎僧正の)良寛僧正ほどプライドは高くはありませんが、昔から酷いあだ名を良くつけられてきたので、良寛さんの悪あがきを笑うことができません。(文:ドサンコ)

参考文献:平凡社 世界大百科事典

21・07・2015「タブの木に触れるのはタブーの件」

自宅から3分ほど歩くとお寺があります。

七月からご神木を公開をしているので見てきました。

七月からご神木を公開をしているので見てきました。本堂の裏庭にあり、普段は見る事の出来ないご神木は、タブの木で推定樹齢は六百年。

クスノキ科の常緑高木です。

タブの木はお寺向きで、葉は線香、実はロウの原料や食用になります。

昔から霊が宿る木とされ、霊(たま)の木と呼ばれ、次第に変化してタブと呼ばれるようになったと言われています。

椨という漢字も木に府と書きますが、府は物事がたくさん集まる所という意味を持ち、運気の集まる木という意味だそうです。

実物を触りたかったのですが、触れる事は禁止されていました。

ご神木のしめ縄から伸びている紐に触れ、お参りしてきました。

これで運気上昇間違いなし?

本人の頑張りも必要ですね。

夕方に行ったからか、他に人影もありませんでした。

ご神木の近くにはベンチが設置されています。

昼間も人が少なければベンチに座りゆっくりと読書をしてみたいと思いました。

実現できるのなら、私にとって有意義な休日の過ごし方となるでしょう。(文:兄貴6)

13・07・2015「海幸山幸」

このところトワイライトエクスプレスの運行終了や北陸新幹線の運行開始と、鉄道の話題が盛り上がりました。

そんなときに木の情報誌を読んでいてこんな記事を読みました。

それは、宮崎県を走るJR九州の土日の特別列車「海幸山幸」の記事です。

この海幸山幸という列車には内装などに宮崎県の杉であるオビ杉がふんだんに使われています。

このオビ杉は江戸時代に飫肥藩によって植林が始まりました。

オビ杉には樹脂が多く含まれているため吸水性が低く、軽量で強度が高いのが特徴で、造船用として盛んに使われていたようです。

現在では造船用の需要が激減しているため建築用に転換しています。

また、一般的なスギよりも生長が早いことも特徴です。

さて、この海幸山幸という列車は宮崎から日南の区間を運行されていて、海に山に宮崎の魅力を満喫するための観光列車で、海岸線を走り山のみどりの中を走り変化に富んだ景観を楽しめるそうです。

九州に行く機会があれば乗車してスギに癒されながら観光を楽しんでみたいものですが、通勤列車でも木を内装に使ってくれれば、日々癒されて仕事の効率も上がるのでは?と思った記事でした。(文:ゴン)

06・07・2015「多部未華子と和風建築」

先日、「佐倉・旧堀田邸、佐原の町並みをめぐる」バスツアーに参加しました。

旧堀田邸は明治23年、最後の佐倉藩主であった堀田正倫の邸宅として建てられました。

旧堀田邸は明治23年、最後の佐倉藩主であった堀田正倫の邸宅として建てられました。60人の団体でしたので3班に分かれ、案内人の説明を聞きました。

広い殿様の家ですが、ザワザワと大人数で見学。

天井の柾目板の見事さや、長押の収め方の見事さ、仕口の丁寧な仕事に感心しました。

部屋の真ん中に座布団があります。

座って庭を見ると景色が変わります。

庭が広く見え、落ち着きも感じられます。

和室は座って見るのが基本だと分かりました。

明治維新以降、和風建築は庶民に禁止されていた建築表現が可能になったことや、各地域の交流が盛んになったことにより、職人の技術が向上しました。

また、道具の質が良くなり、交通の発達で建築資材の輸送が容易になり、和風建築が発展しました。

我社の近くにも、旧岩崎家住宅があます。

明治29年に三菱財閥の岩崎久弥によって建てられました。

ジョサイヤ・コンドルの設計で建てられた洋館は有名ですが、書院造を基調とした和風建築の和館も素晴らしいです。

昭和44年に解体され、当時の1/5程になってしまいましたが、現存する大広間の鴨居の長さには圧倒されます。

完存していれば、和館の方が洋館より文化財としての価値は高かったと言われています。

残念です。

佐原の町並みも、江戸から明治にかけての建物が小野川沿いに軒を連ねています。

懐かしい風景が続いているので、テレビの撮影にも利用されているとか。

ありました。

大好きな多部未華子さんが出演していた「東京バンドワゴン」の建物が!

日本各地に近代和風建築が沢山あります。

近年、国や地方公共団体の保護を受け保存されるようになり取り壊しは減りましたが、早く見ておきたいものです。

今度、小樽にある「青山御殿」を見に行きます。

これもきっと素晴らしい。

昔の職人の技と銘木になった木材を見る旅を続けます。(文:Akio)

29・06・2015「国見杉好きすぎ」

好きですシリーズ第2弾はあの大震災から4年がたった福島県は国見町からです。

国見町民ではありませんが、早速訪問。

まず驚いたのは、なんとも斬新な外観。

でっかいガラス窓にぶっとい杉の柱、特に目を引く5つの出窓の内側は杉でビッシリ覆われております。

中に入るとまず出迎えてくれるのが「アカマツの広場」と名付けられた、吹き抜けの開放的な空間です。

床から天井まで町の木である「アカマツ」だらけで、梁にも柱にもこれでもかというほどビッシリと貼り付けられておりました。

なんと、多めに設置した全ての鉄骨の柱を木材で覆っているそうです。

さらに高さをかなり低くし、どんな人でも利用しやすくした受付窓口カウンター付近や、3階の議場兼多目的ホール内部には地元の「国見杉」がビッシリで、これまたとても癒されてしまいました。

余談ですが、被災した役場の庁舎が再建されたのは被災3県の中では初めてになるそうです。

「復旧・復興のシンボルとしてがんばって行きたい」とは町長さんのコメントですが、ぜひその中に「木と一緒に」と付け加えていただきたいものです。(文:正さん)

18・06・2015「ブナと私の原生林」

私は大人の休日倶楽部会員でして、2年前に東日本新幹線乗り放題を利用し、平泉中尊寺に行きました。

今回は、世界遺産白神山地のブナ原生林の話をしたいと思います。

今回は、世界遺産白神山地のブナ原生林の話をしたいと思います。盛岡駅から秋田新幹線で秋田駅に行き、「リゾートしらかみ」に乗り継いで、東能代駅から今人気の一度は乗ってみたいローカル線「五能線」の旅です。

日本海の美しい景色が見えてくると、電車はゆっくり徐行して素晴らしい景観を堪能させてくれます。

目的の駅は十二湖駅で、そこから15分間バスに乗って奥十二湖で下車し、ブナに囲まれた森の中を歩くと、コバルトブルーに輝く神秘的な雰囲気の青池に着きます。

今や貴重な大自然の魅力に感動しました。

ブナは広葉樹で、コナラやミズナラとともに蓄積量の多い木です。

北欧では森の聖母と呼ばれるほど美しい木です。

材としての利用価値も高く、曲げ加工してイスや食器棚、テーブルなどがつくられたり、薄くスライスして木目を透かし、照明器具として利用したり。

ブナコさんの照明器具は世界的にも注目されています。

ブナをはじめ、他の樹種の木も、手で触れて、目で見て、鼻で嗅いで…。

いずれにしろなくてはならないものです。

今回で私(バタヤン)のコラムは最後です。

木の関するコラムを書いてきて大変勉強になりました。

コラムを読んでくださった皆さん、どうもありがとうございました。

引き続き私以外のコラムをよろしくお願いします。(文:バタヤン)

15・06・2015「OSB殺人事件」

まずは右側の写真をご覧ください。

なんと、OSBにハサミが埋まっています!

なんと、OSBにハサミが埋まっています!(注:うちのOSBではありません)

OSBは木を短冊状に削り、接着剤を塗布してプレスして製造するのですが、このハサミはプレスする前の時点でポトッと落ちてしまったのでしょう。

そのままプレスして熱をかけ、さらにサンダーを掛けても生き残ってしまったハサミ。

よく機械が壊れなかったな…。

ハサミが埋められるのなら、もっと違うものでも大丈夫なはず。

キューピー人形やバービー人形、キン肉マン消しゴムなんかも入れちゃったり。

現在、コンビニのサークルKとサンクスで、ペットボトル飲料を2本セットで購入すると、もれなく「キンケシ 復刻版」がもらえるキャンペーンをやっているそうです。

OSBも始めましょうか?

すごく売れちゃったりして。

それにしてもハサミ入りOSBを買われたお客さんは災難ですね。

さぞビックリしたことでしょう。

怖いです。(文:木材バカ四代)

08・06・2015「ゴムゴムの机」

人気少年マンガONE PIECEの主人公のルフィが、「ゴムゴムの〜」と言って必殺技を使っておりますが、私も「ゴムゴムの〜」があります。

そうです。

私の机はゴム集成材でできております。

当社の社員の机はそれぞれ違う樹種の集成材でできていて、私はゴムを選びました。

ゴムの木はラバーウッドとも言われていて、ゴムの樹液を採ったあとの廃棄していた材を有効利用している非常にエコな材料なのです。

白く自然な木肌なので、落ち着くというかナチュラルな雰囲気をかもしだします。

リーズナブルな価格で、反りにくいという利点もありますので、ご注文の多い材でもあります。

家具的にはよく学習机の材として使われています。

硬めの材なのでキズが付き難く、学習机として最適。

子どもたちには思う存分、ゴム集成材製学習机で勉強していただきたいです。

そして多少キズが付いても、そのキズがいい思い出になり、物を大事に使うことを自然と学んでいってほしいと思います。

私も今のデスクを今後も大事に使っていきますよ。(文:くりすけ)

01・06・2015「箱根山火山活動」

只今話題の箱根に20年ぶりくらいに行って来ました。

箱根山の噴火で毎日のようにテレビに映っていますね。

箱根山の噴火で毎日のようにテレビに映っていますね。4月末から異常な地震活動を観測している箱根山ですが、現在も活動が継続しています。

素晴らしい温泉や魅力ある観光場所が沢山あるのに残念ですね。

宿泊した処でお土産を買いました。

家に帰り、そのお土産の中の入浴剤を風呂に入れようとしたら、なんと単なる檜のおがくずでした。

でもものすごい檜の香りが良いおがくずでした。

当店でも檜のおがくずを販売しています。

入浴剤と間違えて買ったのが怪我の功名で、気分が最高にリラックス出来ました。

木材を製材する際に出るおがくずはそもそも副次的なものでしたが、実はいろいろな使い道があります。

現在、日本のおがくずはひっぱりだこの人気者で、輸出もされています。

おがくずの中でも檜はさらに人気です。

檜には薬効成分が沢山含まれており、フィトンチッドやヒノキチオールは有名です。

森林効果であるフィントンチッドは、精神安定や殺菌殺虫効果があります。

また、自立神経を正常にさせる働きがあるそうです。

このフィトンチッドは樹木に害なす虫にとっては有害物質ですが、人間に対しては良い作用となって働きかけてくれています。

箱根山の活動がおさまったら又温泉に行きま〜す。(文:菊ちゃん)

25・05・2015「回向柱にタッチすると…」

先日、長野県へ出張してきました。

最終日に寄ったお得意様から、ちょうどいま善光寺において七年に1度のご開帳をしており、参道の回向柱に触ってきたらどうかと勧めてもらいました。

善光寺のご開帳は、七年に1度、絶対秘仏の身代わりである前立本尊を本堂にお迎えし、二ヶ月近くにわたって行われる行事だそうです。

その前立本尊の手と綱でつながった回向柱に触ると、本尊に触ったのと同じ功徳がつめるのだそうです。

この回向柱は、善光寺再建の際、普請の任に松代藩がついた縁から、代々松代市内の木が使われるのだそうです。

高さ三十三尺(約10メートル)、太さ一尺五寸角(約45センチ角)の角材のため、原木の太さは、1メートルは必要になるため、必然的に樹齢も200年から300年というものになるそうです。

そんな大物の木ですから、選定はご開帳の2年ほど前から行われ、松代中を苦労して探して回ってらっしゃるそうです。

2003年には赤松が、2010年には小川村産樹齢270年の杉が使われ、今年は、松代西条の中村神社境内にある樹齢220年から230年の杉が使われたそうです。

最近は山にも大きい木が無いため、こういった神社の境内にあるものもお願いしていらっしゃるとか。

ちなみに、さんざん迷ったのですが、今回は参拝をしませんでした。

次回の七年後に縁があったら参拝させてもらいたいと思います。

参考サイト

ナガラボ

善光寺御開帳奉賛会

18・05・2015「染井吉野さん老化」

全国を駆け抜けていった桜前線。

お花見で大賑わいしたことでしょう。

お花見で代表的なソメイヨシノが高齢化を迎えています。

皆さんご存知だと思いますがソメイヨシノは接ぎ木で増やされた木です。

同じDNAを持ったクローンですので子孫を残せません。

また、接ぎ木の物は病気にも弱いのです。

昔から「サクラ切るバカ」と言われます。

切った箇所より菌が入り枯れてしまうのです。

桜の木は根も浅く広く伸びていくのでお花見で人が地面を踏み固めると根が傷んでしまいます。

とてもデリケートな木なのです。

桜の名所には桜守の人達が1年中世話をし、病気などにならないよう見守っています。

桜守の皆さんのおかげで桜の名所が存続していると言っても過言ではないと思います。

今後も綺麗な花を咲かせられるよう桜守の皆さんには、がんばっていただきたいです。

現在の科学でソメイヨシノの子孫を残す事ができそうですが、難しいのですかね?(文:兄貴6)

11・05・2015「お先にドローンさせて」

最近お騒がせなドローンですが、こいつをすごく有効に使おうというプロジェクトがあります。

以下、TABI LABOの記事の引用です。

『ドローンで年間10億本の木を植える!元NASAのエンジニアによる緑地化プロジェクトの未来

1本の木を伐採することよりも、育てるほうが時間とコストがかかります。

しかし、木材採取や土地の開発のため、毎年とてつもない数の木々が伐採されています。

科学誌「Discover」のwebに掲載された記事によれば、1990年代から2000年代にかけて森林伐採のスピードは62%も加速。

世界で伐採されている樹木は年間260億本にものぼるそう。

英・エンジニアファーム「BioCarbon Engineering」に在籍しており、元NASAのエンジニアでもあるローレン・フレッチャーさんは、ドローンを使った緑地化プロジェクトを開始。

なんと年間10億本もの植樹を行おうとしているのだとか。

これまで主に利用されていたのは人の手で種を植える方法と、空中から乾燥種子を空中散布する方法だったそう。

新しいドローンを使った植樹では、上空から発芽済みの種子と栄養剤が入ったカプセルを射出。

特定の地面に埋め込みます。

この方法を利用すれば人の手で植樹を行う必要がないため、より早く安く緑地化を進めることができ、種子をまいた後の管理も全自動で行うことができるようです。

海外ニュースチャンネル「RT」が報じているところによれば、1日に植樹できる本数はおよそ36000本。

夏以降には実際に運用可能になるそうで、ブラジルか南アフリカでのテストが予定されているのだとか。

いずれは、ドローンが木を植える様子も世界中で一般的になる日がやってくるのかもしれませんね。

Reference:Discover , BioCarbon Engineering ,RT』

この記事、ドローンのワクワクする使い道であり、森林面積の減少を食い止める植樹方法を伝えたいという記事ですが、ちょっと気に食わない部分があります。

違法な森林伐採が年間260億本もあり、それがどんどん増えていることによって自然破壊が進んでいるような印象を受けます。

そもそも森林伐採本数って、どうやって割り出したのでしょうか?

きっとその中には計画的に伐採と植林を繰り返している本数も入っているでしょう。

森林面積の減少であれば、見るからに分かりますし、ある程度信頼できるデータがあります。

その中には、違法伐採による森林伐採もあり、農地への転用もあり、森林火災による減少もあります。

いずれにしても伐採することが自然破壊だというような印象を与える記事は気に入りません。(文:木材バカ四代)

01・05・2015「マイスターへの道」

先日、全5回にわたる研修プログラムの受講を終えました。

そのプログラムというのは、メーカーさんであるP社が、前半3回を「建材マイスターへの道」、後半2回を「水廻りマイスターへの道」と題して行われた講習会でした。

まずは前半の建材について、1回目は基本中の基本から始まりました。

家を建てる工法から始まり、材料についてや図面の見方、カタログの見方などを勉強しました。

まとめの図面からの拾いだしは難しかったですね。

2回目はP社の床材(フロアー)や建具についての特徴や階段についての部材の名称や納まりなどについての講習でした。

階段の拾いだしの方法は勉強になりました。

3回目は講習会場の場所を汐留にある東京ショールームに場所を移して、商品の実物を見ながらの講習でした。

建具に使用している蝶番が特徴的で印象に残りました。

ここまでの前半3回での検定試験があり、私は残念ながらマイスターの点数は取れずに1級になってしまいました…。

後半の水回りについての1回目はキッチン、バスについての現場での納まりやお勧めの商品の特徴についての講習でした。

キッチンもバスもP社のこだわりがすごいと感心しました。

2回目はトイレについての講習でした。

トイレにも他社にはない特徴があって勉強になりました。

後半の検定試験ではマイスターの称号をもらえる点数が取れたのでホッとしました。

この研修プログラムを生かして、今後もお客様のお役にたてるよう精進していきたいと思います。

また、リフォームをお考え中の方はショウルームの行くことをお勧めします。

とてもきれいですし、何より実際の商品を確認して説明を聞くと良さがわかりますからね。(文:ゴン)

27・04・2015「私も修理してください」

先日、久しぶりに鬼怒川温泉・日光に行って来ました。

東京は葉桜になりましたが、鬼怒川温泉では満開。

日光では開花したばかりの桜。

満開の桜を見て、花弁が浮かぶ露天風呂、気のおけない仲間たちと飲むうまい酒。

至福の時を過ごしました、、、、寝る前までは。(イビキ、寝言、歯ぎしりで眠れない)

翌朝、寝不足気味ながら日光の輪王寺に。

最近、仲間の何人かが病気になり、その全快を祈念しに。

本堂の三仏堂の前には金剛桜(天然記念物)という山桜が植えてありますが、チラチラと開花したばかりで(連休中が満開とか)春爛漫とはいかず残念でした。

しかも三仏堂は大修理のため囲いで覆われ、容姿を見ることができません。

しかし修理中、御本尊は堂外に出され、間近かで見れるとか。

拝観料400円を払い、三仏堂の大伽藍を覆う「素屋根」の中に入りました。

「素屋根」は鉄骨で作られ、まるで工場のようです。

御本尊の「千手観音・阿弥陀如来」が間近に見られ、思わず合掌。

(三仏の1つ馬頭観音は京都で修復中)

「素屋根」の階段を七階まで上がると、天空回廊から保存修理中の現場を眺めることができます。

輪王寺のホームページ http://rinnoji.or.jp/precincts/taiyuin でリアルタイムで見れます。

回廊からは日光市街も展望できますが、私は工事現場にクギつけ。

仲間たちに木造建築なら修理や改築・増築が容易と、現場を見ながら説明する。

「あの大きな木材は梁に使うと思うが桧かな。」

「あの柱はよく使わられるケヤキかな。」

「この現場は整理整頓が良くできているね。」

話に飽きたのか、人徳がないのか仲間がいなくなる。

階段をトボトボと降り、近くの東照宮へ向かいました。

そこも修理中で拝観料1300円とかで、外から参拝。

桜の満開には少し早かったですが、緑あふれる世界遺産「日光」を楽しんだ一日でした。(文:Akio)

20・04・2015「越後杉好ぎです」

それは、新潟県内の道の駅「天領の里」に寄ったときのことでした。

「ふ〜ん、トイレ建てなおしたのか〜」などと思いつつ中に入ってビックリ。

強烈な杉の香りが充満していたのです。

「むむっ!」と、上を見ると杉の梁がビッシリ。

「これがこの香りの正体か〜!」

入るときには気が付かなかったのですが、外へ出るときに「越後杉ブランド認証材」使用の看板も発見しました。

おかげさまで、大変気持ちよく用を足すことができましたよ。

新潟県の杉は雪国育ちということもあり、他県産のものと比べ成長は遅いものの、そのぶん目が詰まり強くたくましい木に育つのだそうです。

その証拠に新潟県森林研究所の調べでは、曲げ強度の基準値合格率が全国平均では約95%なのに対し、新潟県産のものはなんと99.4%もあるそうです。

かなりの差ですよね。

5年ほど前にも、「新潟県産杉を住宅に使用すると県から助成金が出る」という話をさせていただきましたが、ブランド認証材の活動は順調に進んでいたんですねぇ。

なんとなくウレシイです。

さらにずいぶん前からナント「越後杉合板」なる合板もあるそうです。

なぜだか、あったかそうな合板であるような気がするのは私だけでしょうか?

合板と名のつく以上、ぜひ当店でも取り扱いさせていただきたいところです。

次回訪れたときは、なんとしてもご対面できるよう探してみよっと!(文:正さん)

13・04・2015「漆器漆器漆器」

今から5年前、佐久間木材勤続20年ということで、東京都木材団体連合会から表彰されました。

その記念品として漆器セットを頂きました。

その記念品として漆器セットを頂きました。漆器と言えば輪島塗が有名です。

石川県の能登半島ですね。

今年3月14日に北陸新幹線が開業し、能登半島が東京から近くになりました。

輪島市は人口6万人。

その中で、約半分近くの方々が漆関連のお仕事をされているそうです。

能登半島で有名な木はアスナロヒノキ、能登ヒバです。

漆器の下地に最適だそうです。

一方、漆の木は一本の木から牛乳ビン一本程度しか漆が取れないという貴重なものです。

漆の器は歴史が古く、奈良時代から使われていたそうです。

弁当箱、重箱、高級家具、食器、工芸品、蒔絵など、素晴らしいの一言。

本物の美しさ、そして環境にやさしい漆がもう一度見直されてほしいです。

日本の漆文化が世界に注目されて欲しい。

東京オリンピックまであと5年。

そんなことを考えて今日も漆器で食事をいただきます。

食べ過ぎには注意です。(文:バタヤン)

06・04・2015「LSDじゃなくてLSL」

新年度が始まりましたね。

今年もアッと言う間に3か月経ってしまいました。

1月に佐久間木材がタモリ倶楽部に出て、その時にいろんな材料を紹介したのですが、その中の一つにLSLがありました。

それが今、売れまくってます。

テレビ効果でしょうか?

この材料、厚み38ミリで幅が1219ミリ、そして長さがなんと4877ミリもあります。

非常に売りにくいサイズです。

自社便であればお送りできますが、地方ですと運送会社に託さなければなりません。

このままの長さですとチャーター便です。

路線便に乗せるには長さをカットしなければなりません。

そこでワタシの出番。

せっせ、せっせとLSLを丸鋸でカットします。

サイズを間違えないように慎重に。

まっすぐ伐るように慎重に。

怪我しないように慎重に…。

年度変わりということもあり、現在運送会社は大忙し。

たくさんの荷物があり、通常よりお届けに時間がかかっています。

ましてや木材のような長くて重いものは嫌がられ、後回しにされたりしてしまう。

材料がお届けできなきゃ意味がないです。

なんとか運送会社さんにはがんばっていただきたい!(文:木材バカ四代)

30・03・2015「講師をしてきました」

先日のお話なのですが、私が担当している抜型メーカーの会社全体勉強会に参加してきました。

参加といっても生徒ではありません。

参加といっても生徒ではありません。なんと講師としての参加です。

勉強会があると聞いて、「私も参加してよろしいですか?」と尋ねたところ、なんとお客様が取り扱っている合板の講師としてご招待して頂きました。

今回の勉強会のテーマは「シナ合板」です。

家具とか内装材にも広く使われているシナ合板は、その加工性の高さや表面の滑らかさ、他の材に比べて反りが少ない為、抜型用合板として使われています。

普段の営業では、お客様にシナ合板の特性まではお伝えできても、シナ合板の歴史や作り方や合板の工夫などの細かい説明は、なかなかお伝えすることは時間的に難しい事です。

それを今回はたっぷり1時間もご説明できる最高の機会を頂きました。

今までに撮った写真や資料などを、プレゼンテーションソフトを作って勉強会に臨みました。

発表する資料を作ってゆく中で、再度自分の中で考えをまとめることが出来て自分にとっても勉強になりました。

そしてついに本番。

話の時、加工屋さんから聞いた木の特徴などの小話も交え、極度ではなく程よい緊張感のもと時間通り1時間で無事に終了。

反省すべき点は多少ありましたが、少しはお役に立てたのかな?

佐久間木材で講師としての仕事は初めてでしたので、終わった時の自分の中の達成感は凄かったです。

気分が良かった為でしょうか?帰り道の車で見た富士山は今までで一番綺麗でした。(文:くりすけ)

23・03・2015「驚き・桃の木・箸の木」

春の花というと沢山ありますが、3月のお節句の花として桃の花があります。

可愛らしく女の子のお節句にとても似合いの花だと思います。

その桃の木を使った企画の話を知りました。

何年か前のスピリチュアルな企画で、お箸の制作です。

毎日の美味しくて栄養素のある食事を、浄化力のある箸を使うことによって、より一層体中にいいエネルギーを取り込めるという思想です。

この箸は綺麗な木目がしっかり出たナチュラル仕様で、持つと驚くほど軽いそうです。

桃の木はかなり軽く、独特の香りもあり女性的優しさを感じることができます。

なんだかすごく欲しくなって、探してみました。

その箸の名前は賜併せ箸(しあわせばし)。

しかしその箸は残念ながら非売品でした…。

賜併せ箸以外でも、桃の木の箸はあまり出回っていないようです。

が、ネットで見つけましたよ。

その箸は魔除けや不老長寿の力があると謳っています。

機械で削った真っ直ぐな箸ではなく、あえていびつに手彫りする事で手にフィットする形に出来上がっていて、使い込めば使い込むほどに味が出て永く使えそうです。

お守りのような意味を持つそんなお箸を家族分(四膳)買いたいと思います。(文:菊ちゃん)

16・03・2015「木のカヲリ」

ドラマの影響なのか、はたまた糖質を避ける風潮が影響してかはわかりませんが、ウィスキーの売上が好調のようです。

ウィスキーは、樽に使われているナラや樫の匂いから大きな影響を受けることは有名です。

木の匂いを生かした食べ物というと、燻製も有名ですね。

最近メディアの報道から、自家製の燻製が密かなブームになっていると見聞きします。

地元にもブームに乗って自家製燻製を作っている友人がいて、年末年始は私もお相伴にあずかりました。

サクラやブナ、ナラ、リンゴなど木によって合う肉や魚が異なると友人は熱心に教えてくれました。

その時にウィスキーや燻製とは多少異なる、木の風味を生かした食べ物をいただきました。

それはチーズです。

モンドールというフランスのチーズでした。

これはモミの樹皮でチーズを巻き、同じくモミの木箱で保存・熟成するというもの。

とっても柔らかく、濃厚なミルクの味が赤ワインにとっても合いました。

おいしかったです…。

ただ残念ながら、このときちょうど風邪気味で鼻がまったく利かなかったので、モミの香りを感じることはできませんでした…。

かなりお高いチーズらしいので、自分ではとても買えませんし、堪能できずとっても惜しいことをしました。(文:ドサンコ)

09・03・2015「トレインチャンネルで見た」

通勤で楽しみにしている事があります。

車内のトレインチャンネル。

その中の暮らしのエコナビ。

毎週違う色々なエコの取り組みを紹介しています。

先日、間伐材をチップ状にしてカールさせた枕の詰め物を紹介していました。

まだまだ利用率の少ない間伐材を枕に使用するとはナイスなアイデアです。

木に含まれるフィトンチッドは殺菌作用もあるので枕に適していると思います。

枕が有るなら布団もできるのでは?

調べてみると有りました。

すべて揃えれば、まるで森の中で寝ている気持ちになるでしょう。

古くなったら中身のチップを自分で取りかえられるのも便利です。

使用済みチップの処分も庭などに撒いておけば土に帰ります。

買いたいと思いましたが、自分にとっては結構なお値段。

余裕ができたら絶対に買いたい!

きっと寝心地は最高なんだろうな〜。(文:兄貴6)

02・03・2015「曝露実験終了」

一旦実験を終了することにしました。

その実験というのは弊社の「木のヘイ」として採用されているアセチル化木材の暴露実験です。

アセチル化木材というのは簡単に説明すると、木材組織の水酸基をアセチル基に置き換えて防腐性と防虫性を高め、さらに膨張収縮しにくくした環境と人体に優しい新しい木材です。

詳しくは「木のヘイ」サイトで説明しているのでぜひご覧になってください。

さて、実験は平成23年の10月からアセチル化に最適な塗料は何か?というところから始まりました。

4種類の塗料(白と茶系の2色)と無塗装の木材を弊社屋上で暴露実験開始し、月1回の経過観察をしてきました。

その報告はサイトの中で紹介していますが、目立った変化が表れ始めたのは4ヶ月たったころからの無塗装品で、色あせ感が出始めました。

それから様々な経年劣化を観察しつつ実験終了までの3年と2ヶ月。

結果としてアセチル化木材に最適な塗料は判明できました。

それは水性塗膜形の茶系の塗料です。

こちらは最後までしっかりと色が残っていました。

そして改めてアセチル化木材の寸法安定性と、紫外線の威力のすごさを実感しました。

紫外線の威力は日の当たっていない面を見ると一目瞭然で、まだしっかり色が残っています。

この実験キットは弊社に展示してあるのでご来社の際にぜひ見てください。

また、ご自宅の塀の新築やリフォームをお考えの方はアセチル化木材の採用のご検討をよろしくお願いたします。(文:ゴン)

19・02・2015「行列のできる明治神宮」

先日、明治神宮に行って来た。

正月は日本一の参拝客でにぎわうが、2月の寒い日だったので中国人団体がちらほらのみ。

明治神宮は明治天皇と昭憲皇太后を祀る神社で、大正9年(1920年)11月1日、当時の代々木御料地に鎮座(創建)された。

当時、豊かな緑があったのは現在の10分の1程で、大半は草地の広がる荒れ地だった。

そこで神社にふさわしい森を造成することを、3人の林学者が中心となって進められた。

荒れ地に大きな森を造る前代未聞の試みは、全国から寄せられた約十万本の樹木が中心となった。

北国の樅ノ木、南国からはガジュマロが届き、枯れないように届くそばからどんどん植えられた。

その際、森が将来的にどのような姿になるか、林学者たちは科学的に造成を進めた。

神社によくある人工的な林ではなく、自然に形つくられる森林を目指した。

当初は針葉樹が一番高く優勢で、次第に常緑樹が成長する。

150年後には土地に合わない木は淘汰され、常緑樹が中心の成熟した森林になると予想をした。

落ちた葉や枝は、すべて森の土に戻すという管理がされ、土壌が肥沃になり予想より50年早く成長し豊かな安定した森林となった。

終戦直後と現在の航空写真を見比べると、森林が豊かになったのが良くわかる。

明治神宮には武蔵野の雑木林の面影を残す御苑があり、そこには隔雲亭というお茶室もある。

新宿や原宿の喧騒から離れた別天地である。

今度はゆっくりと散策したいと思った。(文:Akio)

16・02・2015「蔵王の樹氷が大ピンチ」

私の第2の故郷、宮城県と山形県にまたがり連なる東北地方の代表的な観光地「蔵王」。

しかし、先日表題のニュースが飛び込んできたのです。

蔵王連峰の「アオモリトドマツ」が蛾の幼虫に葉を食べられて、枝だけの状態になってしまっており、特に樹氷のスポットである地蔵山の山頂付近の被害がひどいそうです。

山頂付近のアオモリトドマツの葉が赤く変色しはじめたのは昨年の9月頃からで、そのエリアは約20ヘクタールにも及んでいるとか。

今年は例年並みのようですが、このままでは数年後「スノーモンスター」と呼ばれる美しい樹氷が見られなくなってしまうかも…ということなのです。

山形県では昨年、蛾の幼虫が大量発生しており、県内のあちこち至る所で電柱などにビッシリと産み付けられた卵塊と呼ばれる卵の集団や、ふ化する前の毛虫や成虫の集団が目撃されているそうです。

県では、過去に同様の被害がでたことがある山梨県や北海道などの事例を参考に対策を練っているそうですが、蛾はひとたび大量発生すると3年くらい続くことが多いということで、とにかく見つけたら駆除してほしいと呼びかけているようです。

鳥やハチなどは蛾を好んで食べるそうですが、生態系が崩れてきているのでしょうか?

私も昔、お釜は見に行ったことがあるのですが、樹氷は見たことはありません。

近いうちに行きたいと思っていたところのこのニュースにビックリしました。

何とかこのピンチを切り抜けて、スバラシイ蔵王連峰の復活を成し遂げてほしいと思います。

そしていつの日か、この樹氷を眺めながら大滑降してみたいと思います。

あ、その前にスキーの練習はじめなきゃな〜!(文:正さん)

09・02・2015「旅立ちはいつも日本橋」

日本橋は江戸時代から商業・文化・生活の中心地として発展してきました。

現在の日本橋は重要文化財(建造物)に指定されていますが、橋の上には首都高速道路があって景観をそこねているのが残念です。

現在の日本橋は重要文化財(建造物)に指定されていますが、橋の上には首都高速道路があって景観をそこねているのが残念です。しかし、日本橋はいつの時代も注目される日本の代表的な橋ですね。

羽田新東京国際ターミナルに、ヒノキ造りの「はねだ日本橋」が設置されているとテレビニュースで聞き、見に行きました。

羽田空港は何年ぶりでしょうか。

会社の社員旅行以来、縁のない場所なので大分変わっていて驚きました。

4階の商業エリアには木を沢山使った和食専門店の店舗があり、江戸時代を意識した空間になっていました。

その近くに本物の総ヒノキで作られた全長25メートル、実際の半分の大きさで日本橋が再現されています。

使ったヒノキは奈良県吉野産で、樹齢200年物のヒノキだそうです。

店内はヒノキの香りがして、木の感触が心地よく、温かい空間になっています。

羽田国際線ターミナルは日本の玄関口です。

旅立は昔も今も日本橋。

2015年は木の開運の年です。

木に触れて運をつかんでください。(文:バタヤン)

02・02・2015「タモリ倶楽部出演」

伝説の番組「タモリ倶楽部」に出演しました。

プロレスラー真壁が試合の場外乱闘でテーブルを壊しすぎて怒られていると言う事で番組に修理を依頼!?この機会に合板をお勉強、様々な合板の中から乱闘用?の長机に向いている合板を選び修理しよう!

…という内容です。

出演者はタモリ・水道橋博士・玉袋筋太郎・ユージ・真壁刀義、そして私。

2015年1月23日にテレビ朝日で放映されました。

「合板最新カタログ2015」なんてマニアックな内容で、面白い番組になるのかな…と不安でした。

でも地味な合板をテレビで紹介してもらえれば、合板が輝いて写ってくれればうれしいと思って引き受けました。

もちろんテレビに出られるなんていうミーハーな気持ちもありましたし、タモリ倶楽部という大好きな番組だったからという気持ちもありました。

冒頭、「合板の聖地 佐久間木材」なんて嬉しい紹介をしていただきました。

また、四代目だと伝えると、「すごいね、三代目が偉かったんだね」なんて、死んだ父をほめていただきうれしかったです。

弊社の通販サイト「@合板」で売っているいろんな合板(フィンランドバーチ合板・ブナ合板・ファルカタ合板・シナ合板共芯・ランバーコア合板)の紹介もできましたし、姉妹サイトの「エコモク」で売っている木質材料(パーチクルボード木工用、LSL)の紹介もしていただきました。

なにより、弊社のメイン商材である抜型合板の説明がカットされなかったのがうれしかったですね。

それこそマニアックな分野ですから。

撮影中、強烈なライトを浴びて、またタレントさんたちが面白いお話を隣でされているのを聞いていると、その場にいるのにテレビを見ているような錯覚に襲われ、ボーっとしてしまい、気の利いた事や面白いことは全く言えずにあっという間に終わってしまいました。

終わってから、「あぁあの時こう答えればよかった…」なんてことばかり。

それに、うちの大事な商材たちが本来の使い方をされずに、踏みつけられてバキバキ折られてしまうのは違和感がありました。

今回、LSL以外はすべて厚み18ミリを使いました。

テーブルの天板ですと、もうちょっと厚いものをおススメしたのですが、スタッフの方が「折れないとつまらないので…」とおっしゃるので、厚18ミリにしました。

また、材料には使い方があるので、折れてしまった材料が「弱くて悪い」材料ではないことを言わせてください。

でもでもそれらを含めて、伝説の番組にあのタモリさんと共演できたことがとっても感動でしたし、貴重な経験をさせてもらいました。

金曜日の夜中、自分が出ている放送を見て、恥ずかしくなり冷や汗びっしょり。

もともと人見知りなので、テレビに出るのはこれが最後だと思います。

いやぁ、楽しかった!(文:木材バカ四代)

26・01・2015「あぁアピトンの香り」

先日、営業から戻り帰社したら当社の倉庫から強烈な香りが…。

香りの元は、専務が取り寄せたアピトンの角材。

香りがどのくらい強烈かというと、当社の前を横切った通行人が思わず当社の倉庫を見てしまうくらいの強烈な香りでした。

アピトンはフタバガキ系の南洋材。

南洋材に多い独特な香りも人の好みで分かれます。

当社も賛否分かれました(笑)。

材質としてのアピトンは非常に重硬で耐水性に優れ、湿気に強く防腐剤の注入も容易なので、フローリング材やデッキ材、トラックの荷台などに幅広く使われています。

この角材も鉄を運ぶ時に使うパレット材になるそうです。

私はとにかく香りが非常に印象に残りました。

倉庫に持ち込んだ当社の専務と話したら、「以前と比べてあまり見なくなった材料だね」と一言。

昔はラワンの代用品としてもかなり流通していた木材だったそうです。

合板としてのアピトンはよく見ていますが、こういった角材での見慣れない材料を見るとやはり面白いですね。

ただこの香りがずっと倉庫に残っていると私は嫌ですけど(笑)。

当社のシナアピトン合板は、強烈な匂いはしないのでご安心ください。(文:くりすけ)

19・01・2015「戦災をくぐりぬけた木」

昨年大晦日のカウントダウンの時に、NHKゆく年くる年で浅草寺のご神木、戦災銀杏の木が紹介され、東京大空襲から70年の年が始まる事が告げられました。

浅草寺の境内にその木があるということで、実際に見てみたいと思い、私は浅草に出かけました。

ご神木になっている銀杏の木なので境内に入れば一目で分かると思っていましたが、木は何本もあり観光客と初詣客で混雑していた為、容易に特定できませんでした。

樹齢数百年ぐらいの木に近寄って見ると、木の裏片面が焼け焦げて空洞になっていました。

それこそが、戦火に焼かれながらも生き残った木だったのです。

人々に戦争の恐ろしさを訴え続けているようにも見えました。

建造物は元通りに復元出来ても、木や人は復元することは出来ません。

もう1本の木は、外側は焼けているのですが、新しい葉を繁らせていました。

そこに希望を見いだす事が出来ました。

痛みを伴いながらもたくましく生き続け、私達に戦争の悲惨さを訴えていました。

銀杏の木は火に強い性質がある為、江戸時代の火除け地に多く植えられていたそうです。

長寿であり成長すると巨木になる銀杏の木は、木材としてはあまり使われませんが、実は加工性に優れ歪みが出にくい材質です。

木材としてよりも、神社や寺、街路樹として植えられているので、誰もが知っている身近な木ですね。

今なおこのように残っている戦争の傷跡を見て、人間の愚かさと戦争の犠牲の大きさを知ることが出来ました。(文:菊ちゃん)

13・01・2015「ブナの実を食べて」

年末年始は、北海道で過ごしました。

北海道は冬場も美味しいモノが多く、例年通り体重がかなり増量してしまいました。

北海道は冬場も美味しいモノが多く、例年通り体重がかなり増量してしまいました。私の友人Aくんは、北海道内の美味しい店や食材に精通しており、帰省するたびにいろいろなもの(美味しくないモノやまずいモノ)を食べさせてくれます。

今回も有名無名問わずいろんな店を食べ歩き、またおいしい食材を料理してくれたのですが、そのなかであまり美味しくなかったモノがあります。

それはブナの実。

先月朝日新聞で、ブナの北限が10キロ近く上昇したという記事を見た記憶がかすかにあり、ブナの実を食べさせてくれると聞いたときは縁を感じました。

見た目はクルミのようでした。

軽く火であぶったあと、何粒か食べてみました。

味はとても上品で、私のような場末の飲み屋でだされる乾き物に慣れた鈍感な舌には物足りない味でした。

もっと言うと味の薄いクルミのようでした。

彼は素焼きしたブナの実を美味しそうに食べていましたが、私は、そっと「味塩こしょう」に手を伸ばし、何度も振りかけてから食べてみました。

今度は美味しかったです。(文:ドサンコ)

02・01・2015「木のため世のため人のため」

新年明けましておめでとうございます。

平成27年、西暦2015年が始まりました。

平成27年、西暦2015年が始まりました。今年もよろしくお願いします。

「世のため人のため」はよく耳にする言葉だと思います。

「三方よし」という言葉があります。

三方よしは近江商人の行動哲学で、売り手の都合だけで商いをするのではなく、買い手が心の底から満足し、さらに商いを通じて地域社会の発展に貢献しなければならない…という教えです。

そこに「木のため」をプラスしたい。

当店のオリジナリティーは、「木のため」を考えているお店であることです。

何のために当店は存在しているのか?

当店にしかできないことをするために、この世に存在しているはずです。

だから、当店の得意なこと、当店の好きなことで世の中に貢献したい。

ちょっと大それたことのような気もしますが、

どれだけ本気でそう思えるかが重要だと思います。

今後の当店を楽しみにしていてください。(文:木材バカ四代)